Одна моя хорошая американская приятельница рассказала историю, достойную немедленной экранизации в короткометражном фильме или прилежной работы какого-нибудь социально ориентированного художника. Совсем скоро моя знакомая уедет из Москвы. Напоследок ей захотелось получить еще одну порцию «русской экзотики», сказала она мне (разумеется, с изрядной долей самоиронии). И она с друзьями пошла в цирк дрессированных кошек Куклачева. Представление было по-своему незабываемым. Но неожиданно в самом конце шоу клоун с большим красным носом сказал: «Дети, дети, спуститесь ко мне на арену, мне надо вам кое-что сказать!» Когда дети спустились, он произнес примерно следующее: «Я хочу сказать вам одну очень важную вещь о нашей родине, о России. Вы не должны стыдиться перед Америкой и Европой за свою страну. Россия сейчас — могучая и независимая страна. У нас есть нефть, газ и минералы. Запомните это, дети!» «И минэралы…» — задумчиво и немного растерянно повторяла моя добрая знакомая.

Был ли этот клоун наемным пропагандистом? Был ли это самопроизвольный выброс долго копившегося низового патриотизма широко мыслящего работника зрелищных искусств?

Все в этой истории значимо. Тут и поиск «экзотики» (в России, да еще и в цирке!). Тут и самоирония моей доброй академической знакомой. Ведь она прекрасно знает о радикальной критике, которой подвергаются образы «экзотического» Другого с периферии «цивилизованного мира». Тут и дрессированные кошки — эмблема рабской покорности строптивых существ, чью волю намертво подчинил себе цирковой гений Юрия Куклачева. Тут, наконец, и клоун-оратор, призывающий подрастающее поколение перестать стыдиться собственной экзотичности. Ведь, как кажется этому клоуну и многим его единомышленникам, времена изменились, и мы живем в той самой «нормальной стране», достойной всяческого уважения. И не только из-за нефти, газа и «минералов», без которых Европе не жить, а незначительной части местного населения — не сидеть за рулем «бентли» и не кататься в далекие страны на яхтах размером с «Титаник». Но, скажем, и из-за недавних волнующих достижений «наших» футболистов, хоккеистов, певцов и пловцов — этого нового революционного авангарда массовой культуры, к которой никак не подтянется культура «высокая».

Критика всевозможных «экзотизмов», а также стоящих за ними форм подчинения и зависимости уже около 30 лет существует под именем «постколониальных исследований» (postcolonial studies). Создалась новая интеллектуальная область в англоязычных университетах. Как правило, это были талантливые интеллектуалы — выходцы из бывших колониальных стран, вдоволь нахлебавшихся своей «экзотичности» (Ближнего Востока, Индии, африканских стран). Начало этому взрыву постколониальной критики положила книга Эдварда Вахи Саида, вышедшая ровно 30 лет назад.

Саид — выходец из Палестины, получивший образование в США и ставший блестящим специалистом в области сравнительного литературоведения. Он не пошел по простому пути полной ассимиляции, в ходе которой обычно предпочитают забыть о своем происхождении ради успешной профессорской карьеры. В 1978 году выходит «Ориентализм», где весь «западный дискурс о Востоке» подвергается беспощадной критике.

Весь этот набор образов и суждений о Востоке основан отнюдь не на возвышенном желании познать другие культуры и отнюдь не только на воле к истине. Это знание — изучение «ориентальных» обществ, их языков и культур — носит одновременно стратегически завоевательный характер. Оно неотделимо от колонизации этих стран, яркие эпизоды которой дает европейская история Нового времени — от завоевания Латинской Америки до знаменитого похода Наполеона на Египет, от деятельности небезызвестной Ост-Индийской торговой компании до Англо-бурской войны, и так далее. Лишним будет говорить, что эти походы, завоевания, грабежи, торговля явно не руководствовались гуманистическими интересами. Знание и образы «Востока» не только удовлетворяли любознательность ученых, но были оперативным руководством к действию, а также легитимацией самой колонизаторской активности. Так, Саид с горькой иронией цитирует отчеты британской колониальной администрации в Египте. В них жители этой страны предстают существами, у которых отсутствует присущий европейцам «логический склад ума». Они не ведут счет времени, постоянно опаздывают, им присуще «лукавство», в силу которого с ними следует общаться с осторожностью — они несут некую неуловимую угрозу. В конце концов, они вообще не способны управлять собой, и поэтому высшим благом для этих бедных отсталых народов и является «щедрая» эгида Британской империи, нещадно эксплуатировавшей дешевый труд «туземцев».

Разумеется, между ученым очерком о поэзии Омара Хайяма и этими грубыми колонизаторскими отчетами существует большая дистанция, однако и то и другое представляют одно и то же поле знания и власти. Например, представление о восточной «чувственности», «гедонизме», «сексуальности», «соблазне», «коварстве» воспроизводится во многих западных дискурсах о Востоке независимо от их принадлежности к науке или административной практике. В своей фундаментальной работе на огромном материале Саид показывает множество подобных механизмов, которые встроены в дискурс «ориентализма». Между властью и наукой о Востоке установилось выгодное сообщничество: власть, захватывая новые территории, передавала ученым новые материалы для изучения, а те, помимо «чистого познания» и, возможно, не всегда сознавая это, создавали новые идеологические машины контроля и оправдания господства.

Анализ Саида, несомненно, остается значимым и сегодня — выделяя особую модель власти и знания, которая применима не только к Востоку.

Национально-освободительные движения, которые ширились во второй половине ХХ века по всему миру и привели к освобождению колоний, выявили один примечательный парадокс. Колониальное наследие проявляется не только в административных практиках, но и на уровне языка, представлений, образов. Причем эти последние могут быть столь же травматичными, как прямой грабеж и насилие. Известно, что и по прошествии десятилетий бывшие колонии с большим трудом избавляются от рабских привычек, от тех стереотипов о себе, которые они же и усвоили. Постколониальные общества характеризуются желанием восстановить «аутентичность» своей культуры, но сталкиваются при этом с фактом гибридности собственного происхождения под влиянием колонизации, разрываясь между подражательностью и оригинальностью. Это говорит о том, что они еще не вышли из того культурного пространства, которое оставила после себя колонизация. Даже после разрушения колониальной системы все те образы и представления, которые направляли «знание» о колонизированных народах, продолжают существовать — на уровне клише, стереотипов, идеологий. Они заметно оживились после событий 11 сентября и начала американской «войны с терроризмом». Например, во многих фильмах голливудского мейнстрима «исламский террорист» концентрирует в себе многие черты восточного «туземца» («необузданность», «свирепость», «иррациональность» и т.д.).

Могут ли работы Саида и других его единомышленников (из которых самые известные — Гаятри Спивак и Хоми Бхабха) помочь в понимании ситуации жителей постсоветского пространства? Многое свидетельствует о том, что могут, да еще как! Начать с того, что сам лексикон ориенталистской идеологии, относящейся к Востоку, напрямую разделяет ряд своих терминов с тем языком, на которым говорят о России. Например, «лень» и «фатализм», которые ориентализм приписывает «восточным людям» согласно расхожему клише, напрямую относят и к людям нашей страны.

В постсоветском пространстве мы до сих пор переживаем опасную культурную изоляцию от остального мира. Она сравнима по своей эффективности с пресловутым «железным занавесом» советских времен. Хотя вроде бы сейчас мало что сдерживает циркуляцию идеи и людей. Постоянно сталкиваясь с проблемой «перевода» нашей ситуации для своих друзей из других стран, начинаешь понимать, что дело не только в том, что «мало инвестиций в культуру, науку и международные обмены». Дело еще в тех самых клише, стереотипах и властных устройствах, которые блокируют этот перевод не хуже политико-административных барьеров.

Каждый, кто хоть раз был на академической конференции или культурной дискуссии где-нибудь в Европе или США, имеет подобный опыт. Нас чаще всего просят говорить о своей локальной ситуации и радуются любым признакам всего необычного. Говорить об универсальных вещах — не наш удел. Нет, лучше расскажи о «националистическом повороте в русском искусстве 2000-х» или об «институциональных особенностях постсоветской философии»! Тебе дарована позиция объекта, экспоната, свидетеля — довольствуйся ею. С другой стороны, среди многих консервативных интеллектуалов и локальных публичных фигур в России сейчас популярна как раз эта позиция непереводимости, уникальности нашей ситуации. Она поддерживается ссылками на особую русскую «духовность», литературу XIX века и много что еще. То есть теми самыми внешними клише, которые стали внутренними, угрожая стать воображаемой идентичностью.

Весь этот дискурс о русской (советской, постсоветской) экзотике, несомненно, имеет длительную генеалогию. Его формирование простирается от мифологизированных деяний Петра I до более поздних «визитов» европейских культурных деятелей и мемуаристов (скажем, маркиза де Кюстина). Его важным эпизодом был раскол интеллектуального поля на «западников» и «славянофилов». Его временной нейтрализации способствовало продуктивное и на равных общение русских и европейских левых интеллектуалов до и после Октябрьской революции. Он вновь начал развиваться во времена сталинского «социализма в одной отдельно взятой стране», а «триумф общечеловеческих ценностей» во времена перестройки на самом деле создал условия для его апогея: победоносное вторжение «западной» массовой культуры и моделей жизни в 1990-е стало его расцветом. Теперешняя суровая «суверенная демократия» во многом является прямой реакцией на эту культурную колонизацию.

Знание также было вплетено в эти исторические формации. Взять хотя бы славный цех славистов и советологов, научную деятельность которых непросто отделить от логики «холодной войны», породившей множество новых обманок и иллюзий. С этими историческими ситуациями было связано и формирование сознания «вторичности», «отсталости», «подчиненности», колониальной зависимой субъективности. Чего стоят популярные сейчас в журналистской среде сравнения России с африканской Нигерией (кстати, бывшей британской колонией). Именно сейчас, в 2000-е годы, вся эта предыстория и отыгрывается в подобной симптоматике.

Сейчас мы все лучше начинаем осознавать парадокс постколониальности без предшествовавшей ей исторической колонизации. В самом деле, современная Россия демонстрирует культурные и поведенческие стратегии, описанные в исследованиях бывших колониальных стран. Ведь постколониальность — это прежде всего идеологическая формация, которая может перениматься и без опыта реальной политико-административной зависимости. Типичным синдромом для тех, кто находился под колониальным владычеством, является так называемое «компенсаторное поведение». Оно выражается в поиске аутентичных корней, мифов, героических преданий. Такие фантазии должны продемонстрировать, что в далеком прошлом колонизированные народы сами были могучими завоевателями. Они контролировали более обширные территории, нежели те, которые они населяют в настоящем (Россия и СССР).

Другой компенсаторной стратегией является так называемая «мимикрия». Бывшие колонизированные старательно имитируют господствующую культурную форму. Например, англоязычные индусы из слоев элиты утрированно воспроизводят привычки английских джентльменов. В этих двух стратегиях вполне можно узнать идеологические и имиджевые очертания постсоветских националистов, «консерваторов-почвенников» и «либералов-западников» соответственно.

Здесь же, несомненно, коренится и недавнее возбуждение широких масс российского населения, которое обычно нейтрально по отношению к интеллигентским вопросам «западничества» или «почвенничества». Вспомним ликование от недавних успехов российских хоккеистов, футболистов и поп-исполнителей. Интересный материал дает и развитие массового туризма в 2000-е годы. Все мы знаем, как интересно ведут себя многие наши соотечественники за границей. Вспомним, например, многочисленные истории вроде купания группы российских путешественников в римских фонтанах и последующего столкновения с итальянской полицией или побивания камнями сексуальных туристок, фланирующих по восточным базарам в мини-юбках. И это тоже компенсаторные формы поведения — от «мимикрии» до агрессивного конфликта с культурными нормами других стран. Все это сочетается с конформистским поведением тех же туристов в местах своего постоянного обитания.

Агрессивность и «протестность» отыгрываются вовне как «постколониальная» симптоматика. Внутри же работает механизм покорного отождествления с «великодержавной» пропагандой власти. Ее агрессивная риторика на международных саммитах также работает как символическая компенсация.

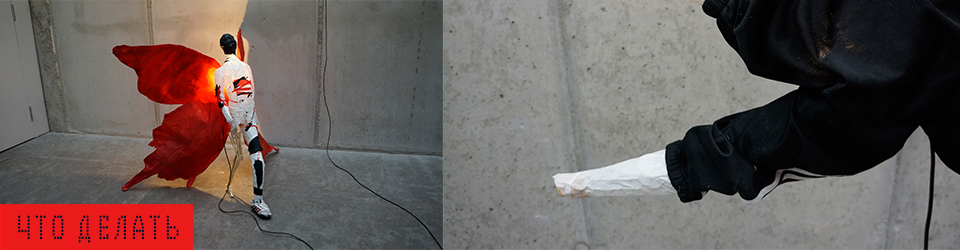

Отдельное место в этой истории занимает современное искусство. Как героический больной, оно демонстрирует нам массу симптомов. Начав с подражательного изучения образцов европейского и американского модернизма по редким импортным альбомам и картинкам из журнала «Америка», в 1990-е годы художественное сообщество выдвинуло на авансцену человека-собаку, демонстрирующего постсоветскую дикость и голую инаковость. В последнее десятилетие неплохо толкают русскую экзотику в уже иронически отрефлексированном виде («Синие носы» — забавные парни в фуфайках и ушанках). Тем же, кто, как Анатолий Осмоловский, воображает себя в универсальной модернистской традиции, приходится обнаруживать свое цельнометаллическое искусство в откровенно «колониальных» павильонах последней documenta — рядом с объектами прикладного искусства и жизнерадостными чучелами жирафов. А поедание фигурных тортиков с шоколадным изображением Маркса на юбилей этого «большого белого человека» (юбилей праздновал Дмитрий Гутов, торт принесли сотрудники музея ART4.RU) напоминает мне милые тотемические ритуалы каких-нибудь интеллектуально девственных островитян.

Для преодоления нашего парадоксального постколониального состояния необходимо не просто спонтанное «реагирование», а систематическая критика и вскрытие властных и идеологических механизмов, его поддерживающих. Постколониальная критика по отношению к России могла бы иметь эмансипирующий аспект, освобождая от зависимых форм поведения. Она способна стать частью сопротивления националистическому повороту в обществе и культуре, неотделимого от «колониальной» травмы 1990-х и последующей изоляции.

А теперь представьте, что, например, какой-нибудь выходец из России, относительно успешный в американской академической системе, вдруг разразится яростной книгой. В ней он подвергнет масштабному исследованию и критике интернациональный дискурс о России. Да и, в конце концов, само противопоставление «Запада» и «России», до сих пор доминирующее в нашей и общемировой политической и культурной риторике.

Не получается представить столь дерзкого и политически ангажированного соотечественника, пользующегося прекрасными библиотеками американских и европейских университетов? Вот и мне тоже. Между тем такая книга крайне необходима.