Abstract. В статье интерпретируется метод «аналитической антропологии», разработанной В. Подорогой, а также обосновывается перспектива использования ее понятий в описании некоторых реалий современности. Выделяются некоторые фигуры этой стратегии, условно обозначаемые как «философия – нерешительный суверен», «антропологический минимум», «нейтралитет» и т.д. В целом она определяется как философский «эксцепционализм», работа которого состоит не столько в критике, сколько в потенциализации других дискурсов. Современные концепции «нематериального труда» (П.Вирно, М.Лаззарато) позволяют наметить способ включения антропологического понятия мимесиса в анализ новых форм общественного производства.

Учитывая небольшой объем текста, – скорее, набросок исследования, чем представление результатов, – перед ним стоят довольно ограниченные задачи. Мы не ставим себе задачу реконструировать набор мотивов и тем, которые Валерий Подорога развивает вместе с другими современными исследователями. Они достаточно эксплицитно представлены в его работах и выступлениях. Здесь не идет речь и о воссоздании основных концепций и идей, что, несомненно, может представлять предмет отдельного большого проекта.

Скорее, я хотел бы выделить своеобразие философской работы В. Подороги, ее особую конфигурацию как «аналитической антропологии», которая не позволила бы просто включать ее в некую абстрактную школьную классификацию, например, как часть движения «постструктуралистской философии». Во-первых, хотел бы указать на некоторые черты «аналитической антропологии» как методологической кодификации оригинальной исследовательской практики. Во-вторых, обратить внимание на отдельные предваряющие ее мотивы в философии 20 в. Наконец, в-третьих, что представляется особенно важным, – попробовать сличить этот способ философствования с особенностями современного мира, где он имеет место быть.

***

В опубликованных текстах В. Подороги можно найти не так много определений исследовательской программы, обозначенной им как «аналитическая антропология»[1]. Сразу возникает вопрос: есть ли это только программа? Может быть, речь идет о своеобразной субдисциплине в рамках философской антропологии? Или особой «дисциплинарности», которая отличается от традиционного ее представления, – наподобие тех малых, неинституционализируемых наук, которые возникали как моменты сопротивления и борьбы в становлении современной мысли и никогда не становились частью «идеологического аппарата государства» в его академическом воплощении («археологии знания», «грамматология», «номадология» и др.)?[2]

Пока оставим эти общие вопросы и попробуем вдуматься в серию фрагментов, в которых даются достаточно эксплицитные указания на методологический пафос аналитической антропологии.

(1) «Цель, которую я ставил перед собой …, заключалась в том, чтобы предложить своим слушателям, … фрагменты введения в современную философскую антропологию. <…> С самого начала работы я не стремился исходить из предвосхищающих дальнейшее движение анализа готовых дисциплинарных схем и позиций; напротив, я целиком полагался на избранный мною материал, представлявшийся мне наиболее продуктивным для обсуждения той или иной идеи, понятия, ряда понятий. <…> В анализе я стремился идти от литературных, живописных, кинематографических образцов к философскому осмыслению антропологического материала. <…> Общий ход анализа, как я уже могу говорить, позволил мне приблизиться к постановке серии вопросов, касающихся введения принципиального различия между практикой феноменологического и топологического описания (не сводимых друг к другу и подчас противостоящих). <…> Феноменологический метод описания оказался недостаточным прежде всего потому, что он не смог избежать присущей ему нормативистской установки по отношению к объекту описания и оставил в стороне довольно обширный (а сегодня и более значимый) регион языковых, перцептивных, чувственно-телесных феноменов, которые являются анормативными и, с точки зрения строгого феноменолога, не могут быть наделены смыслом. <…> Феномены тела в таком случае описываются не столько с точки зрения их возможной включенности или невключенности в интенциональный горизонт субъектного сознания, а с точки зрения их имманентного, неинтенционального строения, где функция субъекта сведена к минимуму (курсив здесь и далее наш. – А.П.)»[3].

(2) «Область существованияфилософскихдискурсовсегодняоткрыта,иих борьба между собой – естественное состояние современного философствования. Ноэтоборьба не за истину,азавлияние и,следовательно,борьбаза выживаниеотдельногодискурса(«способа мыслить»). Для этого итребуется набор «дискурсирующих» опыт аналитических инструментов. И я не хочу сказать, что философия должна отказаться отистины,но не ей ее утверждать, истину утверждает «здравый смысл». Философия лишь должна способствовать необходимой сменеистины, ее роль закулисная. Ноэто не роль тайного советника, шута и безумца,не «шпионанавысшейслужбе» (как полагалКиркегор),а скорее тольконейтральноаналитическая:изучатьдругиефилософскиедискурсы, системы мысли, любой порядок высказываний лишь с точки зрения не включенного в них аналитического времени, которого всегда не хватает для завершения даже самойудачной философской системы. Этовремяпринадлежитдругому порядку мысли, ограниченному также «своим» временем. Сегодня философ не нуждаетсяв маске.Может показаться,чтотакая позиция – всета жестараяиллюзия «незаинтересованногонаблюдателя» (Э. Гуссерль). Да, это так, и всегда суть философского дела заключалась втом, как ее завоевать. Каксказать нечто о мире(«истине»), не будучи вовлеченным в егоизвечныйспор. Превосходство анализанадсинтезом,объектанадсубъектом,мыслимогонадмыслящим. Антропологическиеаналитики – этовсегдане-синтетическиеконструкции: анализ идет полинияминволюциитой илиинойсистемы мысли, к повторной реконструкции опытныхусловий ее рождения,и какследствие – к повторному сопереживаниюбазовыхобразов иметафорневосстановимогоопытавином времени. Словечко «антропологическое» маркирует лишь эту «невосстановимосгь» прошлого опыта мысли» [4].

(3) «В сущности, перед вами один из проектов, которые я реализую в рамках идей аналитической антропологии. Я бы мог говорить, пока с большими оговорками, даже о методе. <…> К собственному и желательному для меня стилю философствования я отношу прежде всего способность (а может быть, и искусство) конструировать, изобретать, если угодно, воображать понятия. И ориентируюсь я, как это ни выглядит парадоксально, скорее на непрерывность аналитической работы. Фигура аналитика в современной философии общепризнана. Аналитические процедуры всегда представлялись подготовительными, «переходными» на пути к полным утверждающим высказываниям о том, что есть мир, «душа», «свобода» и т.п. Бесспорно, они реактивны, «вторичны», и чтобы быть действенными сегодня, они должны быть имманентными тому, что мыслится, утопия возможного синтеза должна быть отклонена. А это значит, что в моем понимании подобные процедуры не опережают и не предвосхищают мыслимое, а только следуют за ним. Стиль не а-грессии, а ре-грессии. Аналитик должен понять, как устроено то или иное высказывание, почему оно доминирует или почему уже «устарело» и больше не производит эффект «знания» или «ценности». Анализировать – это, конечно, разлагать все то, что имеет вид завершенной высказывательной «формы» или «единства». <…> Из анализа не следует синтез, так как это запрещено аналитическими процедурами, признающими превосходство объекта. Я не создаю объекты, а миметически разлагаю их видимое единство, чтобы пробраться к опыту мысли, к тому ее слою, где мысль еще не отделена от переживаний и сама еще пребывает в состоянии чистого мимесиса. Я “работаю” с готовыми высказываниями и полагаю, что нахожусь в пределах древнего аналитического опыта (“аналитики” Аристотеля, Канта, Хайдеггера, Фрейда, Витгенштейна). Стараюсь учится у него. Хитроумная и сверхчувствительная феноменология: “чужие” вещи открываются в вашем собственном времени восприятия, точнее, переживания. Аналитическая процедура проста: проследить за восприятием того или иного высказывания, которое, как мы знаем, осуществляется не в его собственном времени, т.е. всякое высказывание невосстановимо, а если восстанавливается, то за счет времени понимания»[5].

Разумеется, подобное цитирование – вещь произвольная. Всегда можно сказать, что цитаты «вырваны из контекста», а для строгого исследования вопроса необходимо учитывать весь корпус работ, который эти методологические принципы, декларации намерений, объяснения «воплощает», «представляет», «реализует». Или же, наоборот, если следовать букве декларируемой аналитики, то ее принципы невозможно отделить от того материала, которому этот инструментарий имманентен. Однако все же попытаемся прокомментировать явное содержание приведенных выше методологических отрывков, параллельно устанавливая некоторые дополнительные фигуры интерпретации.

1. Философия как нерешительный суверен. Во-первых, все начинается с противопоставление заранее данных, готовых дисциплинарных схем-позиций и работы как workinprogress, которая проводится под знаком сингулярности, нередуцируемости самого материала.Рискнем утверждать, что этот подход заметно отличается от распространенных стратегий современной постструктуралистской философии, поскольку, даже декларируя невозможность абстрактной спекуляции, «тотализующего» обобщения,работая с конкретными текстами искусства, литературы и пр., она, как кажется, все же не выстраивает такого жесткого приоритета материала. Материал нужен, чтобы извлекать из него новые концептуальные ресурсы, образы, термины, распространяя их на другие тексты и материалы. В случае «аналитической антропологии» мы встречаемся с беспрецедентной верностью материалу – скорее даже этической и политической, чем эпистемологической. При желании это можно было бы интерпретировать как своего рода режим сопротивления «господству понятий над единичным», «инструментальному разуму», о котором говорили философы Франкфуртской школы. Создается положение, когда философские схемы выступают в роли «нерешительного суверена»[6], который никак не может вынести жесткого решения, объявить «диктатуру понятий», вместо этого включаясь в предварительный и всегда незавершенный анализ ситуации.

2. Антропологический минимум. «Имманентное строение» исследуемых антропологических материалов побуждает переделывать сами инструменты современной философии. Например, обдумывать переход от феноменологии с ее идеационным нормативизмом к «топологическому» анализу.

В чем-то подобный переход был проделан в свое время немецкими основателями Philosophische Anthropologie, – например, Максом Шелером, который стремился наполнить феноменологию новым содержанием, подчас ставящим его в позицию разрыва с идеями Гуссерля[7]. Исходный проект философской антропологии как школы и движения строится на допущении некоего синтетического единства человеческого, предпосланного любым его языковым, социальным, опытным проявлениям и аналитическим суждениям о них (например, т.н. «содержательное априори» у Шелера). М. Хайдеггер пошел по пути онтологизации феноменологии, причем при все более и более критическом отношении к любому анторопологизированию как наследию «новоевропейской метафизики».Сейчас, спустя почти век, речь идет уже о другом переходе, – когда оспаривается не просто интенциональная модель сознания, а гораздо более широкое нормативно-идеальное понятие или образ человека, сложившийся в классике. Однако знаменитая «смерть человека», провозглашенная в радикальной мысли 60-х гг. 20 в. и завершившая это направление критики, по сути, означает, что все становится минимально-антропологическим[8]. С проблемой выявления этого антропологического минимума (а не априори) связан следующий пункт нашей интерпретации.

3. Аналитическое время как запас и разрыв. Обычно аналитические процедуры мыслятся как некие абстрактные инструменты, внешние, «трансцендентные» ситуациям аналитика / анализируемого и поэтому как будто не затронутые ими, т.е. не погруженные в их «времена». Характерно, что фрагмент (1), представляющий более ранний этап разработки программы, обозначает подступы к ней топологически, отклоняя феноменологическую проблематику темпоральности как основы субъективности в пользу бессубъектного «имманентного строения», тогда как во втором фрагменте заново акцентируется аналитическое время, причем по-другому и в двух смыслах. Во-первых,как некий предел, которого всегда не хватает для «завершения даже самой удачной философской системы»[9], во-вторых, как знак разрыва времен анализа и анализируемого, который невозможно игнорировать. Впрочем, второй аспект следует из первого – разрыв есть эффект ограниченности времени, делающего незавершенной (т.е. неограниченной) систему философских или иных высказываний.

Собственно, эта ограниченность времени, более известная как хайдеггеровская структура конечности Dasein, – и есть тот минимум антропологического, который «маскирует “невосстановимость” опыта мысли»[10]. Это «словечко» в названии программы – знак разрыва, а не присутствия некоего позитивного понятия, образа, антропоморфного Dasein.

Антропология, таким образом, становится негативной. В своих лекциях конца 90-х гг. В. Подорога регулярно использовал термин «негативная антропология». Исторически этот термин появился в рамках движения, связанного с Франкфуртской школой, а еще раньше – у некоторых ее попутчиков, прежде всего, у Гюнтера Андерса (GuеntherAnders) в конце 20 гг. XXв. в связи с обсуждением появившихся текстов PhilosophischeAnthropologie. Для Андерса «негативная антропология» была следствием критики концепций философской антропологии (Х. Плессера, М. Шелера), пытавшейся спекулятивно утвердить некие сущностные характеристики человека. За несколько лет до Сартра Андерс в написанной по-французски статье «Pathologiedelaliberté» (1936) характеризует человеческое как «нефиксированное», «неопределенное». В 60-е годы Андерс пишет книгу с красноречивым названием «Устарелость человека» (DieAntiquiertheitdesMenschen)[11]. У Т. Адорно в «MinimaMoralia» тема «негативной антропологии» возникает в контексте критики «позитивной антропологии», основанной на идеализирущем представлении о «человеческой природе», в которой можно различить некие естественные потребности в противоположность искусственно произведенным позднебуржуазной культурой и социумом. В задокументированной беседе с Арнольдом Геленом Адорно подчеркивает, что «сказать, что такое “человек” [вообще], абсолютно невозможно»[12]. Единственная возможная форма антропологии в «массовом обществе» – негативная, или «диалектическая» антропология, которая движется обходными путями, исследуя фрагментарные образы человеческого в обществе тотального отчуждения, не позволяющего говорить о неких целостных и аутентичных «сущностях».

С другой стороны, видимо, и реконструкция опыта мысли, имевщего место в другом времени, не может стать финализирующей, дополняющей высказывания до завершенной формы, лишь передавая ему свой ограниченный антропологический дар времени. Введение антропологического времени в анализ создает многомерную ситуацию, когда уже понятия-инструменты, прежде абстрактные и нейтральные, темпорализуются, и, по-сути, каким-то боковым движением сами становятся исследуемым материалом, реконструируются как опыты мысли в другом времени.

4.Нейтралитет в «войне дискурсов». Наконец, здесь важны внешние рамки исследования. Отношение к другим дискурсам описывается через мотив нейтральности, нового осмысления темы «незаинтересованного наблюдателя». Во фрагменте (2) это переосмысление проводится в языке «борьбы» и «выживания», что отсылает к логике войны, чрезвычайного положения и суверена[13]. Если гуссерлевская нейтральность достигается «эпохе» как пассивной процедурой приостановки онтологической референции, то здесь мы сталкиваемся с проблемой активного завоевания нейтральности или нейтралитета, лавирования между враждующими «большими» дискурсами[14].

Нейтралитет достигается через маневр погружения враждующих дискурсов в один и тот же антропологический материал: «В сущности, аналитическая работа сводится к реконструкции смысла, которым наделен тот или иной объект … в каждом из противоборствующих дискурсов»[15]. Это инвестирование разных аналитических инструментов в один и тот же объект служит своего рода «громоотводом» стратегии нейтралитета, в который попадают молнии спорящих дискурсов. Хотя и провозглашается первенство аналитических операций, именно объект выступает если не как синтез, то, по крайней мере, как точка сборки, пусть и внешним образом.

В процитированном фрагменте далее опять прорисовывается знакомая политико-метафизическая фигура: «Ноэто не роль тайного советника, шута и безумца [при суверене – А.П.],не «шпионанавысшейслужбе» (как полагалКиркегор),а скорее тольконейтральноаналитическая…» Это не «позитивизм», критика или, напротив, апология которого имеют давнюю традицию[16]. Скорее, это нейтралитет как состояние «нерешительного суверена», ставшее позитивной, т.е. конституирующей исследовательской практикой. Другой вопрос, позволяет ли такая логика вырваться из эпистемологической «ловушки суверенности» (Дж. Агамбен), все сильнее укрепляясь в своем замкнутом и эшелонированном концептуально-предметном регионе? Ведь в своем парадоксальном определении суверен и являет собой нейтральность как приостановку актуализации решения о войне, как потенциальность в смысле аристотелевского dynamis[17].

Некоторое затруднение, которое порождает этот тип работы – выбор объекта. Точнее, речь идет о том,как сделать этот выбор общезначимым. Например, выбор фигуры кинорежиссера Сергея Эйзенштейна может быть прямо или косвенно аргументирован исследователем, однако невозможно утвердить универсальный интерес именно к этому объекту из него самого, какой бы «культурной ценностью» он не был наделен. Ведь материал не может взять на себя функцию универсальных понятий. Поскольку через понятия теоретизирование включается в историческую и современную ситуацию философии, возникает конфигурация, которую можно аллегорически сформулировать в политико-правовых терминах изоляционизма или эксцепционализма, детерминированного логикой нейтралитета.

В этом контексте симптоматичны наблюдения М. Рыклина, сделанные во время обсуждения проекта «Авто-био-графия». По его словам, это исследование «противостоит огромной интеллектуальной традиции двадцатого века», однако «противостоит ей таким образом, что, когда с этой традицией вступает в соприкосновение, то постоянно делает вид, что находится вне ее влияния»[18]. Рыклин замечает, что предлагаемый метод «будет выглядеть значительно более эффективным», если, по примеру таких авторов, как Фрейд и Бахтин, создававших новые стратегии анализа, будет систематически проведено размежевание с позициями предшественников. Исследование об Эйзенштейне «находится по отношению к этой доминирующей традиции в ситуации неутверждения: явно не принимает многие ее постулаты, но не проясняет свое неприятие»[19]. Но ведь именно такая стратегия отношения к другим дискурсам и обнаруживает все признаки философского «эксцепционализма», работа которого состоит не столько в критике, отрицании и разграничении, сколько в потенциализации других дискурсов, которая дарует им в другом времени возможность «новой жизни»[20].

* * *

Разумеется, даже провозглашая превосходство объекта, аналитическая антропология призвана и «…конструировать, изобретать, если угодно, воображать [т.е. потенциализировать] понятия». В. Подорога сделал достаточно известными ряд понятийно-тематических комплексов (тело, произведение, мимесис и т.д.). Далее мы очень кратко попытаемся показать, какую любопытную актуализацию приобретает одно из этих понятий в современном социально-историческом мире. Это, вероятно, один из многих способов связать понятия и способ работы «аналитической антропологии» с процессами, обращенными скорее к настоящему и будущему, нежели к прошедшему времени.

Нас интересуют формы социального функционирования миметического, анализ которых возник еще в начале XXв (Г. Тард, З. Фрейд), затем в теориях массового поведения у Э. Канетти, З. Кракауэра и других. Существует огромный теоретический архив этой темы в современной философии (Т. Адорно, Р. Жерар, Ф. Лаку-Лабарт, Ж. Деррида). Теория мимесиса давно ушла от упрощенного понимания мимесиса как подражания, имитации. Но и сейчас мимесис рассматривается в основном в связи с анализом различных текстовых, визуальных и пластических стратегий репрезентации. Социальный и политический момент миметического важен именно тем, что он ставит проблемы его конституирующей, производящей функции в реальном, а не только в репрезентативном пространстве (как правило, связанном с тематикой искусства). Кроме того, ее анализ отсылает к актуально существующим формам практики, а не тем, которые видятся в перспективе безвозвратно ушедшего времени, или, пусть даже связанные со сверхактивными революционными процессами, так или иначе отсылают к архаичному образцу[21]. При этом социальный мимесис, как правило, рассматривается в плане явной или подразумеваемой негативной оценки, связанной с критикой стереотипизации поведения в «массовом обществе»[22]. Однако, как мы попытаемся показать, исходя из ряда современных концепций и наблюдаемых тенденций, мимесис можно мыслить как а) нерепрезентативный, в) актуальный, с) позитивный и продуктивный процесс вне узкой сферы искусства или лишь индивидуально-психологического конституирования.

В «Словаре аналитической антропологии» мимесис обозначается как антропологическая способность, «обширная и труднообозримая». Развивается довольно сложная типология миметических отношений; для нас здесь важна разновидность, обозначенная как Мимесис II – «социализированное подражание» [23]. Под этим, насколько можно судить по краткой словарной статье, понимается не «протореактивный», спонтанный мимесис-становление, а внешнее подражание – вторичное, дистанцированное, контролируемое, опосредованное иерархической системой «образцов» и «способов подражания», распространяемых через образовательные и медийные институции. Аналитика этого типа мимесиса выработала обширный лексикон терминов: заражение, повторение,отражение,идентификация,симпатия. В современности планом целенаправленного использования этого типа миметических отношений становится, прежде всего, политика (в манипулятивной форме) и медиа, а его социальным продуктом становится феномен масс и массового поведения, в котором проявляется кризис классической системы «удаленного» подражания образцу[24]. Феномен массы описывается в достаточно традиционном ключе как опыт негативный и регрессивный: «… человек массыне выбирает, а заражается энергией массовых настроений,провоцируемыйлюбымдостаточнымповодомкдействиям,чьи последствия онне в силах предугадать»[25].

Рискнем предположить, что сфера социального функционирования миметического может быть расширена – исходя из общих положений, развитых В. Подорогой и другими исследователями в сочетании с инновациями других областей теории. Если пользоваться известными марксистскими дихотомиями, то можно сформулировать нашу общую гипотезу так: в современном обществе миметические процессы располагаются не только на уровне «надстройки» (искусство, масс-медиа, политика, массовое социальное поведение, образование), но и на уровне фундаментальных структур общественного производства. Следовательно, необходимы концептуальные инструменты, позволяющие анализировать произошедшие в этих структурах изменения,которые дают возможность включать в себя такие тонкие и сложные феномены, как мимесис.

Мыслить мимесис в современном обществе в подобном ключе позволяет понятие «нематериального труда» (immateriallabour), разработанное А. Негри, П. Вирно, М. Лаззарато, М.Хардтом и другими представителями современной политической философии, сформировавшейся в пределах итальянского автономистского марксизма[26]. Как тенденция, гегемония нематериального труда связывается с рядом сложных процессов эволюции позднего капитализма, обычно обозначаемых терминами «постиндустриализация», «информатизация», «постмодернизация», «постфордизм». Предполагается, что эти процессы изменяют содержание и характер человеческого труда, в самой банальной формулировке означая его насыщение субъективно-антропологическими элементами, что резко отличает его от машинизированной, отчуждающей и «калечущей» человеческую субъективность парадигме индустриального производства, философски осмысленной еще Г. Лукачем в знаменитой книге «История и классовое сознание» (1927).

Выражение «нематериальный труд» отнюдь не подразумевает некую смутную идеальность свободной творческой активности, или утопическое разрешение социальных и политических противоречий, – напротив, новый тип труда вполне материален по своему процессу, и подвергается такой же эксплуатации, как и любой другой труд, однако его продукты носят событийный, аффективный, символический характер, не фиксируемый в овеществленных результатах. Достаточно очевидным примером этой парадигмы служит работа в сфере сервиса и коммуникации, ставшим одним из ведущих сегментов современной экономики, где общительность, речевые способности, «живая мимика» и внешняя привлекательность являются частью требований, предъявляемых рынком труда[27].

Ряд авторов – прежде всего, А. Негри и М. Хардт – выделяют различные виды нематериального труда: аналитико-символический, коммуникационный, аффективный, – которые выделяются в соответствии с отдельными антропологическими способностями[28]. Например, одна из важнейших в традиции философско-антропологического размышления способность человека к речевой импровизации, риторическому преображению языка напрямую включаются в понятие нематериального труда, связанного, например, с координацией сложных организационных процессов производства. Само общение людей, мыслимое вне узких рамок фабрики или офиса, – специальных мест, традиционно отводимых труду, – в своей универсальной вездесущности становится производительной силой.

В этом концептуальной последовательности можно было бы говорить и об особой разновидности миметического труда[29]. Под этим подразумевается не только обилие профессиональных пересмешников и «пародистов» в современной поп-культуре, которые придают товарную форму своим миметическим способностям. Речь идет о гораздо более масштабных и фундаментальных явлениях. Так, финский исследователь Юсси Вайямаки (Jussi Vähämäki) говорит о «миметическом повороте в экономике», в которой «искусство и производство стоимости смешаны и неразделимы»[30]. Этот поворот тесно связан с установившимся в последние десятилетия режимом доминирования финансового капитала и биржевых спекуляций, отчего, как следствие, резко смещается традиционная модель рациональных экономических агентов. Миметическая способность становится непосредственно производительной в политэкономии позднего капитализма, поскольку в современных условиях труда приходится принимать решения при дефиците необходимых знаний («информации»), в крайне неопределенной и быстро меняющейся «ноосфере» экономических интеракций. Имитационное поведение в экономической сфере возникает, когда люди предпринимают действия в том же направлении, что и другие, при этом – не зная, зачем они это делают, и куда двигаются эти другие[31]. Их действия основываются скорее на доверии к действиям других и миметических способностях, нежели на знании. Можно, видимо, говорить и о других, более индивидуализированных видах миметического труда. Например, при всей персонализированности и акценте на особую «креативность», труд медийных работников крайне миметичен по отношению к стратегиям других, когда, например, интерес к той или иной теме и производство соответствующих текстов или образов носит характер настоящей эпидемии. Очевидно, продуктивные эффекты миметизма в современном общественном производстве еще ожидают своего систематического исследования.

Описанный нами парадигмальный сдвиг и новый действительный статус мимесиса хорошо иллюстрирует яркая интерпретация одного из центральных понятий Т. Адорно в работе Паоло Вирно «Грамматика множеств»[32]. Исторически парадигмой нематериального труда, по Вирно, является та самая адорнианская Kulturindustrie, которой немецкий философ посвятил немало критических анализов и просто раздраженных инвектив. Речь у Адорно, по сути, идет о профанации, о реакционности мимесиса в массовой культурной индустрии, которая принуждает способность к подражанию лишь воспроизводить и увековечивать современные условия угнетения. Но Вирно обнаруживает особую позитивность Kulturindustrie, которая раскрывается лишь в «постфордистской» ситуации. Расширяя сферу специализированного мимесиса-товара, развоплощаясь в человеческих отношениях, Kulturindustrie становится моделью изменений в сфере труда в целом, где ключевую роль начинают играть артистичность, импровизация, ироническое поведение, в том числе, пародийно-миметическое, а не механически-подражательное.

Если у Адорно превращенным, искалеченным формам человеческого в том виде, в котором они предстают в Kulturindustrie, может соответствовать лишь «негативная антропология», то концептуальный и исторический поворот, к которому мы обращаемся, задает другие способы осмысления и исследовательской работы. В пределе, вся сумма «человеческого, слишком человеческого» включается в общественное производство, – по крайней мере, в любых типах труда обнаруживается некий фрагментированный антропологический минимум. Этот тезис открывает колоссальные возможности для философской антропологии в ее соединении с поздней марксистской мыслью. Ведь теперь всем ее концепциям и понятиям, накопившимся почти за век развития, можно действительно дать «новую жизнь» в другом времени, включив в анализ процессов, которые разворачиваются в «реальном», а не только в строе символической репрезентации. Скажем, философия языка или антропологическая теория мимесиса, вполне возможно, позволят создать аналитику позднекапиталистического производства.

Безусловно, аналитическая антропология, – потенциализируя понятия, признавая имманентность своих объектов и незавершенность своих исследовательских процедур, – идет навстречу гегемонии современных форм нематериального производства, всем открытым процессам обновления и импровизации, которые в них разворачиваются. Ее спокойный и дистанцированный «нейтралитет», – надо полагать, и политический тоже, – видимо, соответствует той действительной, и, будем надеяться, все же временной амбивалентности статуса человеческого в современном капитализме, который почти по-коммунистически требует освобождения всех творческих способностей ради новых видов труда и одновременно замыкает их в жестокой логике рынка и производства стоимости.

[1] После переименования прежней «Лаборатории постклассических исследований» в «Сектор аналитической антропологии» ИФ РАН в 1998 г. можно говорить об институционализации этой программы, которая также дала имя серии публикаций («Тетради по аналитической антропологии»).

[2] Так, Ж. Делез и Ф. Гваттари в «Трактате о номадологии» противопоставляют изобретенную ими «малую» дисциплину«государственной науке»(thesovereignscience). См.: Deleuze G., Guattari Ph. A Thousand Plateaus: Capitalism and Schizophrenia. – Minnesota: University of Minnesota Press, 1987. – P. 351 – 424.

[3] Подорога В.А. Феноменология тела. – М.: AdMarginem, 1995. – C. 6-8.

[4] Подорога В.А. Словарь аналитической антропологии // Логос. – 1999, №2. – С.26–27.

[5] Авто-био-графия. К вопросу о методе / Тетради по аналитической антропологии под ред. В.А.Подороги. – М.: Логос, 2001. – С. 164–166.

[6] Эта фигура [Entschlussunfaehigkeit, “неспособность к решению”] описана В. Беньямином на материале барочной драмы [Trauerspiel]. См.: Benjamin W. Ursprung des deutschen Trauerspiels. – Frankfurt: Suhrkamp, 1996. – S. 52-53.

[7] А также разрыва биографического – исключения из феноменологического кружка в Геттингене.

[8] Подобно, например, «субъективному без субъекта» у А. Бадью (см. главу об Альтюссере в «Кратком курс метаполитики»). Далее мы рассмотрим, как эта тотальная антропологизация становится частью общественного праксиса.

[9] Очевидно, здесь присутствует мотив завершенного/незавершенного анализа, который возник у Фрейда и был продолжен Лаканом, Деррида и т.д.

[10] Собственно, хайдеггеровская онтологическая проблематика и возникает из финализации гуссерлевской интенциональной схемы внутреннего сознания времени, которая не предполагает ограниченность его потока. См.: Хайдеггер М. Пролегомены к истории понятия времени. – Томск, 1998.

[11]AndersG. DieAntiquiertheitdesMenschen: ÜberdieSeeleimZeitalterderzweitenindustriellenRevolution [BandI] (Erstpublikation: 1956). См. об этом: Baudet J.-P. Günther Anders. De «l’anthropologie négative» à la «philosophie de la technique» //https://www.geocities.com/nemesisite/anders.anthroponegative1.htm, а также Van Dijk P. Anthropology in the Age of Technology. The Philosophical Contribution of Günther Anders. – Rodopi, Bv. Editions, 2000.

[12]См., например: Breuer S. Adorno’s Anthropology. – Telos 64 (1985-6). – P. 15-31.

[13] В этом языке войны и борьбы за влияние можно было бы усмотреть и дискурсивные следы, слабое историческое эхо ситуации 90-х гг, времени драматической смены социо-символического порядка, как в интеллектуальной среде, так и в более широкой политической и общественной сфере.

[14] Любопытным и даже аллегорическим примером нейтралитета в политике является Швейцария. В 1515 г., после неудачной военной кампании (травматизм) против французов (!) Швейцария провозгласила свой «абсолютный нейтралитет», который был признан лишь в 1815 году, на конгрессе европейских держав после свержения Наполеона (как своего рода «большого Другого»).

[15] Авто-био-графия. К вопросу о методе / Тетради по аналитической антропологии под ред. В.А.Подороги. – М.: Логос, 2001. – С. 8.

[16] Последним, кто не без иронии называл себя «счастливым позитивистом» («un positiviste heureux»), был М. Фуко.

[17]См.: Agamben G. Homo sacer. Sovereign power and bare life. – Stanford, 1998.

[18] Авто-био-графия. К вопросу о методе / Тетради по аналитической антропологии под ред. В.А.Подороги. – М.: Логос, 2001. – С. 169.

[19] Там же.

[20] На наш взгляд, своеобразная «виталистская» составляющая, идущая от прочтений Ницше и Бергсона, а также их современных интерпретаторов, со всеми ее скрытыми опасностями, является одной из мощных доминант «аналитической антропологии». Однако понятно, что эти общие замечания следует обосновать отдельным исследованием.

[21] Напомним, что впервые на социальную продуктивность миметического обратил внимание Маркс в своем ставшем знаменитым пассаже из «18 брюмера» – о том, что протагонисты революции всегда обряжаются в одежды прежних эпох.

[22] Или в контексте «миметического желания» (Р. Жирар), которое разрешается в соперничестве и насилии. См.: Жирар Р. Насилие и священное. – М., 2000. Другая негативная связка – мимесис и страх, мимесис как защитная реакция.

[23] См.: Подорога В.А. Словарь аналитической антропологии // Логос. – 1999, №2. – С. 30–37.

[24] Понятию «массы» В. Подорога посвятил несколько лекционных курсов по политической антропологии.

[25] Подорога В.А. Словарь аналитической антропологии // Логос. – 1999, №2. – С. 36.

[26] Более подробно об этом теоретическом явлении см. наши статьи в журнале «Синий диван», №№ 5 и 8.

[27] Если говорить о нашем локальном опыте, характерно, что, по многочисленным свидетельствам, уже в поздние советские годы постоянно обсуждалась тема «качества обслуживания», а пресса подвергала беспощадной критике «работников торговли» за неотзывчивость и грубое поведение. Видимо, это объяснялось именно отсутствием рынка с его жесткими конкурентными требованиями.

[28] См., например, интересную работу М. Хардта об «аффективном труде»: Hardt М. Affective Labor // https://makeworlds.org/node/60.

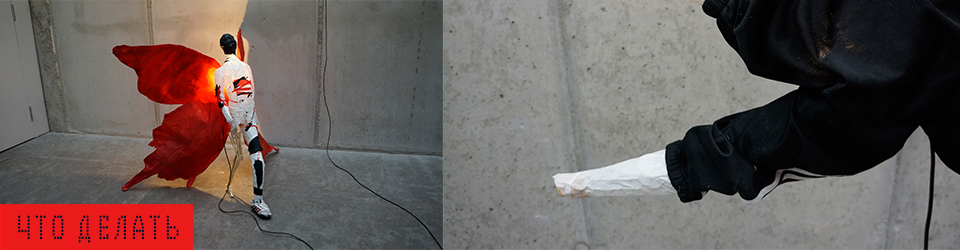

[29] Я благодарен за эту терминологическую находку своему другу Давиду Риффу. Хочу также выразить свое восхищение его невероятно остроумными пародиями на выступления С. Жижека, в которых в полную силу проявляются его миметические способности.

[30] Vähämäki J. The Mimetic Turn of Economy // Ephemera. – 2005, vol. 5, number X. – P. 791. Мы обнаружили эту работу уже после обсуждения идеи “миметического труда”. На самом деле, сам общий принцип постфордистской антропологизации труда позволяет придумывать вевозможные аналитические классификации. Можно было бы говорить, скажем, о “комическом труде”.

[31] Почти буквальная иллюстрация к известному высказыванию Маркса из «Капитала»: «Они не знают этого, но они это делают».

[32] Virno P. A Grammar of the Multitude: For an Analysis of Contemporary Forms of Life.. – N.-Y., 2004.