1. Призрачный субъект. Посреди руин советского эксперимента.

Неотступно преследующий нас, подобно призраку в «Гамлете», вопрос сейчас звучит так: кто может стать субъектом изменения общества?[1] Он задается на фоне массовой деполитизации, которая особенно ощутима после политической активности рубежа 1980-90-х, и распространяется с начала 2000-х г.г. как своего рода глубокий коллективный сон. Чтобы понять, как происходило разрушение политической субъективности в постсоветское время, нужно иметь перед глазами целую панораму общественно-исторического ландшафта. Можно говорить о шоке «перехода» и меланхолической подавленности 1990-х годов; об инфляции и дискредитации дискурсов, которые могли бы артикулировать протестную политику. Важной предпосылкой, безусловно, был распад советских структур гражданского общества и постепенное распространение апатичной индивидуалистической психологии общества потребления, столь желанного после советской «аскезы». Здесь нельзя не упомянуть и о последующей колонизации повседневной жизни капиталистическими формами рациональности, которые воспроизводятся в гротескно-преувеличенном виде гиперболического прагматизма, расценивающего любой бескорыстный активистский акт протеста или солидарности как опасную девиацию, род «ненормальности». Речь может идти также и о почти буквальной колонизации постсоветского пространства всевозможными миссионерами «свободного рынка и демократии» в 1990-е гг. В 2000-е гг. эта колонизация отыгрывается во всевозможных формах «постколониального» сознания, весьма далекого от реальных антагонизмов. Эта «постколониальность» предстает как старательное подражание глобальным политическим и культурным моделям, или, наоборот, как фантазии «имперскости» и консерватизма, которые анестезируют травмы недавнего прошлого. Все это почти не оставляет места для критической рефлексии[2].

В настоящее время постсоветский мир образует, пожалуй, особую «сингулярность» – в смысле глубины нейтрализации всякой политической субъективности. После разложения советского эксперимента современная Россия, пожалуй, является одним из самых антиутопических пространств. Это пространство, с одной стороны, парализующего политического скепсиса и разочарования как «интеллектуалов», так и «широких масс», а с другой – тотальной коррумпированности и циничности «реальной политики». В этих условиях формирование новой радикальной политической субъективности кажется особенно проблематичным. На фундаментальность этого подрыва процесса субъективации указывают и недавние события – даже разрастающийся кризис неолиберальной финансовой системы, несмотря на свою ощутимость за последний год, пока не произвел новых массовых форм сопротивления. Однако, эта тяжелая атмосфера апатии, разочарования и скепсиса может являться и почвой для развития философской рефлексии, переосмысления многих прежних проблем, в том числе, и проблемы субъективности. Ведь еще важнее, чем анализ механизмов слома прежних форм субъективности, понять, как происходит политизация, которая также ощутима, хотя и охватывает небольшую страту нового поколения активистов, интеллектуалов, художников. Итак, вопрос в том, как формируется активистский субъект и как этот процесс анализировать. Отсюда, разумеется, важность теории субъективности.

Бесспорно, участники современных антикапиталистических движений в постсоветском пространстве, находятся далеко не в лучшем положении. Их часто обвиняют в «религиозности» и «сектантстве». Кое-кто говорит, что сейчас, на фоне почти абсолютной гегемонии капитала, подобная политическая позиция вообще не обоснована никакими рациональными, прагматическими и реалистическими аргументами, в лучшем случае являясь утопической. Возможно, вместо того чтобы просто защищаться от таких выпадов, следует «принять» эти обвинения, но при этом диалектически раскрыть в самой субъективной сердцевине «сектантства» революционный момент[3]. Понять, что антикапиталистическое движение, при всей неочевидности его нынешнего влияния на постсоветское общество, все же производит нечто очень важное и редкое. Здесь нужно говорить о практике политического обращения, которое не обязательно носит религиозный характер принятия того или иного спекулятивного теологического дискурса и предположительно скрытого в нем «мессианства», безмолвного обещания спасения в неопределенном будущем. Речь идет, скорее, о практиках преобразования человеческих жизней, о формировании новых радикальных субъективностей здесь и сейчас. При всей редкости этих практик, именно они являются условием возможности изменения, оспаривания и подрыва неолиберальной гегемонии в общественной жизни, культуре, политике.

2. От «филистера» к активисту. От романтической «тоски» к трансформации субъективности.

Недавно социолог Карин Клеман представляла некоторые результаты своих исследований новых социальных движений в России. В анализе процессов формирования общественных движений она пользовалась схемой, полюсами которой были две позиции: «обывателя» (пассивного, аполитичного гражданина) с одной стороны, и активиста – с другой. Клеман давала свидетельства респондентов-активистов, которые описывали свои опыт перехода на активистские позиции. Примечательно, что переход на позицию активиста был связан с преображением самой субъективности респондентов, всей экзистенциальной структуры их жизней. Активисты говорили о том, что стали видеть свою жизнь в новой перспективе – в ее связи с общественным целым, о том, что они приобрели чувство собственного достоинства, уверенности, силы, коллективной солидарности, готовности отстаивать свои позиции. Однако этот переход, согласно наблюдению Клеман, в наших условиях чаще всего носил вынужденный и негативный характер. К политической активности людей толкало некое лишение – это, например, так называемые «обманутые дольщики», лишившиеся своих будущих квартир из-за обмана строительных фирм, или другие подобные случаи[4]. Другой важнейший аспект, на который следует здесь обратить внимание – это радикальная трансформация субъективности, которая открывает новое видение общественного целого. В дальнейшем нам станет более понятно, почему это важно – я еще вернусь к этому примеру.

Переход от позиции «обывателя», – каким бы наивным и ненаучным не казался этот термин, – к позиции активиста, по сути, и есть частный описательный вариант формирования субъективности. Эта схема осмысления субъективации – скорее, романтическая, в духе первой половины 19 века, культура которого столь часто использовала фигуру «обывателя», «филистера» как врага всех эмансипаторных, освободительных сил. Молодой Карл Маркс, который стоял у начала детальной разработки теории классовой борьбы, обращается к этой фигуре в известных письмах Арнольду Руге.

В одном из писем к Руге 1843 года Маркс ярко представляет одну из важнейших тем романтической культуры. Он анализирует «филистера и его государство», призывая внимательно присмотреться к «этому господину мира». С язвительной иронией Маркс пишет: «Разумеется, филистер — господин мира только в том смысле, что филистерами, их обществом, кишит мир, подобно тому как труп кишит червями»[5]. Филистер оказывается своего рода трансверсальной категорией. Эта фигура охватывает как «господ», так и их «челядь»: и «рабы», и собственники этих рабов «не нуждаются в свободе». Обыватель – это в буквальном смысле «политическое животное», разворачивает свою яростную филиппику Маркс. Филистер хочет только одного – «жить и размножаться». Маркс продолжает: «Чувство своего человеческого достоинства, свободу, нужно ещё только пробудить в сердцах этих людей. Только это чувство, которое вместе с греками покинуло мир, а при христианстве растворилось в обманчивом мареве царства небесного, может снова сделать общество союзом людей, объединённых во имя своих высших целей, сделать его демократическим государством» (курсив наш – А.П.)[6].

Мир филистера – это «обесчеловеченный мир», «животный мир», мир «прозаического существования», который остался «далеко позади французской революции, снова восстановившей человека»[7]. Машина государственного деспотизма зиждется на этом принципе обесчеловечивания: «Деспот видит людей всегда униженными. Они тонут на его глазах, тонут ради него в тине обыденной жизни и, подобно лягушкам, постоянно появляются из неё вновь»[8]. Невозможно преодолеть филистерство, оставаясь на его собственной почве, заканчивает свой анализ Маркс. Чтобы преодолеть «мир филистера», политически взорвать его, необходимо появление – как мы бы сказали сейчас – новых субъективностей: «…враги филистерства, т. е. все те, кто мыслит и страдает, достигли взаимопонимания, — а для этого раньше не было возможности, —… даже пассивная система размножения подданных старого склада каждый день доставляет рекрутов на служение новому человечеству. А система промышленности и торговли, система собственности и эксплуатации людей ведёт ещё гораздо скорее, чем размножение населения, к расколу внутри теперешнего общества, — к расколу, от которого старая система не в состоянии исцелить, потому что она вообще не исцеляет и не творит, а только существует и наслаждается»[9].

Разумеется, романтический гуманизм молодого Маркса, который получит свое знаменитое продолжение годом позже, в «Экономико-философских рукописях», в наше время господства неолиберальной культуры может показаться странным гостем из далекого прошлого, еще одним древним письмом в бутылке, способным вызвать лишь циничную усмешку. Однако, несмотря на риторическую несовместимость этого фрагмента с молчаливо принятыми в наши дни конвенциями и формами выражения, с точки зрения самой формы содержания, самой структуры исторического момента, мы неожиданно оказываемся в очень близкой позиции. И в самом деле, возможно, политически – разумеется, это сходство не касается социальной жизни, производства, культуры и пр. – мы возвращаемся к реальности 19 века, временам, когда капитализму еще не был брошен серьезный вызовов, а французская революция казалась важнейшим событием в истории эмансипации, которое было подавлено чиновничье-буржуазной реакцией. С тем отличием, что вместо французской революции нашей непосредственной предысторией оказывается 1917 год, а также вся серия освободительных прорывов прошлого столетия, которые теперь погребены под волнами самоотрицания, реакций и реставраций, образующими композицию нашего настоящего, его «прозаическое существование». В нем разочарование и скепсис постепенно сменяются тоской, которая принимает разные формы – от массовой анонимной ностальгии, которая не может осознать самое себя, до разного рода идеологических и направляемых официальной пропагандой «политик памяти».

Для постсоветских левых эта «тоска» предстает как некий повседневный фон, связанный с самим способом существования на руинах социализма, материальные остатки которого (монументы, сохранившиеся инфраструктуры, коммунальные привычки, визуальные символы) упорно не поддаются стиранию или неокапиталистической полировке. Почти бесконечно далекая от событий первой четверти прошлого века филистерская реальность постсоветских обществ порождает вполне «романтическую» и немного отчаянную иронию как способ сохранить адекватность в условиях тупой и уродливой реакции. Однако, в отличие от романтиков 19 века, обращающихся к национальной культуре, средневековым докапиталистическим укладам, для нас «тоска» – если здесь можно употребить этот термин – становится общей тональностью по отношению к великому интернациональному наследию революций 20 века. Однако «тоска» явно не является конститутивной для формирования новых субъективностей. Скорее, она образует эмоциональную окраску тех ощутимых потенциальностей, которые настойчиво ищут выхода к реальности, ищут новых способов политического выражения. Для этого нового, еще мало артикулированного ансамбля политических аффектов, практик, взаимодействий, способов выражения, этой пока неустойчивой «общей жизни», которая через них складывается и изобретается, необходима разработка проясняющего теоретического языка.

3. Переосмысление проблемы субъекта / cубъективности.

(1) Для марксисткой философской мысли в 20 века проблема субъекта соединяется с поиском и идентификацией революционных сил внутри капиталистического общества. Эта проблема образует очень сложную траекторию, которую мы можем здесь обозначить только пунктирно, как фон для дальнейших размышлений – укажем лишь на несколько достаточно известных моментов.

В «Истории и классовом сознании» Георг Лукач обосновывает «историческое сознание пролетариата» как «самопознание собственного общественного положения», как конституирование своей «точки зрения» (как субъекта, исключенного из тотальности капиталистического общества, и именно в силу этой исключенности способного его разрушить). Из «объекта экономического процесса» в диалектическом процессе пролетариат становится историческим субъектом[10]. Франкфуртская школа, опосредованно реагируя на опыт СССР сталинского периода, пессимистически обходила вопрос о революционной субъективности, занимаясь, скорее, анализом культурной индустрии, то есть критикой нормализованной, подчиненной субъективности[11]. Уже в 1960-х гг. Герберт Маркузе заговорит об изменении «композиции рабочего класса» и о том, как этот процесс влияет на «организацию потенциально революционных сил». В связи с этим Маркузе решительно заявляет о «появлении нового Субъекта»[12]. Его особенностью, согласно Маркузе, является расщепленность, которая связана с его трехчастной композицией. Объективной основой воспроизводства материальной и человеческой основы капиталистического общества остается эксплуатируемый рабочий класс. Радикальное политическое сознание – у «молодой бунтующей интеллигенции» (имеются в виду студенческие движения 1960-х). «Витальная сила» – у обитателей гетто и трущоб, оказавшихся на задворках «общества благосостояния», а также у тех, кто выполняет «черные», непривилегированные виды труда, находясь в отсталых странах капиталистической периферии[13].

Разумеется, подобная формулировка была тесно сопряжена с политической ситуацией 1960-х, однако установка на изобретательную идентификацию «нового революционного субъекта» отныне станет своего рода моделью, которая актуализируется в моменты кризиса теории. Удивительно, насколько до сих пор – спустя почти 50 лет – живуча эта схема. Например, с недавних пор Славой Жижек вполне серьезно может размышлять о союзе «радикальной академической интеллигенции» и «обитателей трущоб Лагоса» как о потенциально революционной силе[14]. С другой стороны, упрощенное восприятие теорий постопераизма (А. Негри, М. Тронти, П. Вирно) пытается иногда представить «множества» как «нового революционного субъекта»[15].

Однако одновременно тогда же, в ключевой момент 1960-х гг., Луи Альтюссер выдвигает свою знаменитую формулу об истории как «процессе без Субъекта». Под «Субъектом» понимается классический субъект как синтез, центр, трансцендентальная организация множественности опыта. Поэтому Альтюссер предпочитает говорить о классовой борьбе как о «двигателе» истории, но не как о ее субъекте[16]. Субъект как юридическая и политическая форма оказывается эффектом «оклика» (интерпелляции); эта форма задается и определяется «идеологическими аппаратами» капиталистического государства[17].

Вопрос в том, насколько эта теоретическая дилемма – изъятие понятия «субъект» как наследующего идеализму и «метафизике», или же постоянное сканирование и идентификация новых революционных общественно-исторических сил – является продуктивной. Разумеется, здесь мы не имеем возможности более детально обсудить историю понятия «субъект» в марксистской мысли, чтобы представить все варианты этой дилеммы. Наша основная посылка состоит в том, что на самом деле важен не поиск и идентификация политического субъекта как некоего «что», обладающего теми или иными объективными характеристиками («индустриальные рабочие», «студенты», «интеллектуалы», «жители трущоб»), т.е., по сути, объекта[18]. Вопрос, скорее состоит не в «что», но в «как», в том, как процессуально реализуется становление формы-субъекта.

(2) Этому направлению размышления, позволяющему удержать сам смысл субъективности, отвечают некоторые поиски в области современной мысли. Подобное внимание особенно примечательно после радикальной критики «философии субъекта», которая разворачивалась разными течениями мысли в 20 веке. Субъект и субъективность мыслятся в попытке сместить и трансформировать трансцендентальную модель самотождественного и спонтанного автора (ego, самость), конститутивного источника и центра смыслов и действий[19]. Происходит и терминологический сдвиг – от классического «субъекта» в сторону различных форм осмысления «субъективности» и «субъективации».

Этот сдвиг выражается в трех основных аспектах. Во-первых, речь не идет об уступках старому идеологическому гуманизму – не о субъективности как «личном», «персональном», «уникальном», «психологическом», «человеческом». Не имеется в виду и некая «субъективная», частная точка зрения – в противоположность «объективности» как противоположному термину. Речь идет о становлении формы-субъекта, и субъективность – если брать этот термин в самом широком значении, охватывающем разные стратегии интерпретации – понимается как присущее этому формированию отношение (например, к некоему основополагающему событию), или как практика, работа, с ее регулярностью и в то же время вариативностью. Во-вторых, это формирование, в отличие от классического субъекта, не отсылает к сфере «идеального», «сознания». Оно понимается материалистически – как процесс, вовлекающий в себя тело, язык, аффекты, желание, действие. Наконец, третий аспект состоит в том, что субъективность мыслится как серия прерывистых трансформаций во времени, в противоположность вневременной форме трансцендентального «Я». С другой стороны, в пространственно-ситуативном аспекте одна и та же конкретная живая субстанция (индивид) может обладать множеством конкретных материальных «модусов» субъективности. Так, в своей недавней работе Джоржио Агамбен определяет субъекта как результат отношения или, точнее, «непрестанной борьбы» – между диспозитивом, т.е. некоторым формирующим аппаратом захвата, полем сил, и живой субстанцией индивида. В этом смысле можно говорить, например, о субъекте языкового высказывания, или о субъекте-рабочем, о субъекте-заключенном, о субъекте-писателе, о субъекте-активисте, и даже – с иронией пишет итальянский философ – о «субъекте-курильщике»[20].

Ален Бадью посвятил главу своей книги «Бытие и событие» тому, что он называет «теорией субъекта»[21]. Субъект у Бадью – конечное, редкое и контингентное явление. Субъект соотносится не с объектом, а с революционным событием и порождаемым им истиной. При этом истина не «субъективна», не подчинена «прихоти» субъекта. Скорее, субъект подчинен истине события, он никогда не соразмерен ее «бесконечности». Для нас важно, что Бадью говорит о «языке субъекта» – ориентированном на истину и событие. Этот язык опознаваем с точки зрения этого субъекта, различающего следы события, но легко отклоняется позитивным «знанием» (соотнесенного с объектами-референтами). В случае марксизма такой язык обычно квалифицируется со стороны внешнего, не затронутого революционным событием наблюдателя как «утопия». Это «гипотетический» язык, который извне может казаться «бессмысленным» (именно в этом смысле Бадью и говорит о «коммунистической гипотезе»). Бадью рассматривает субъект как оператор «родовой процедуры» – так или иначе, он «служит» истине, подчинен ей. Или же, точнее, это круговая модель: субъект служит событию в своей «верности», но само событие становится «видимым» только уже обращенному «в него», к нему субъекту[22]. В более ранней книге «Можно ли мыслить политику?» Бадью выдвигает парадоксальный тезис: в момент кризиса марксизма нужно не догматически обосновывать объективные референты для марксистских понятий (например, «индустриальные рабочие»), пытаясь каждый раз доказать, что «ничего не изменилось», а, наоборот, стать «субъектом этого кризиса». Важна сама «марксистская субъективность», необходимо ее переосмысление, разработка проблемы ее формирования[23]. Это положение также может служить важным ориентиром.

Здесь можно напомнить и о предложенной Антонио Негри теории «учреждающей власти». Это политическая мощь, тождественная производящей субъективности, живому труду (lebendigeArbeitу Маркса). Она антагонистична системе капитала как аккумуляции «мертвого», овеществленного труда[24]. Поэтому революционный потенциал в этой интерпретации связан не с некой «негативностью» пролетариата, как в традиционной диалектической интерпретации. Напротив, это его утверждающая сила, кооперация, которая понимается одновременно как производственная и политическая способность. В более поздних «Империи» и «Множестве» часто говорится о «производстве субъективности» как конститутивной черте сопротивления в эпоху современного глобального капитализма. Порой это звучит как своего рода вдохновляющее заклинание – но остается неясным, как разворачивается это производство, какие формы практик за ним стоят?

4. Маркс и греки.

Чтобы подойти к вопросу о формировании радикальной политической субъективности, и обозначить, как мне кажется, довольно специфичный ответ на него, необходимо вернуться к одной из главных «скрижалей» леворадикальной мысли. 11-й тезис Маркса о Фейербахе гласит: «Философы лишь различным образом объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его». Если субъект первой части этой фразы понятен («философы»), то субъект второй, которая начинается с безличного оборота «дело заключается в том…», остается неопределенным[25]. Маркс обозначает только необходимость изменения, но не конкретизирует его субъекта. Понятно, кто объясняет мир – «философы». Но кто должен его изменить? Очевидно, не «философы», или не только «философы». Пока воздержимся от якобы очевидных – с точки зрения дальнейшего развития марксистской мысли – ответов. И все же, предполагаемый субъект второй части тезиса имеет отношение к философии.

Обычно 11-й тезис понимается так: Маркс разрывает с традицией спекулятивной, идеалистической философии, вводя измерение праксиса, преобразования действительности (одновременно признавая за немецкой классической философией момент открытия самой конституирующей деятельности субъекта, которая в ней понимается лишь как интеллектуальная). При этом важно, что вместе с преобразованием природы, объекта, в ходе исторического формирования структур производства преобразуется и сам субъект. Поэтому, как утверждает распространенное мнение, Маркс выходит за пределы философии как спекуляции – в область политэкономии и истории. Он, таким образом, становится чуть ли не неким «анти-философом»[26]. Как мы попытаемся далее показать, Маркс не разрывает с философией (хотя, возможно, устанавливает дистанцию по отношению к ее конкретной исторической форме), а, наоборот, заново, на новом уровне, открывает ее фундаментальное практическое призвание.

Новым ключом к современному пониманию 11-го тезиса могут стать поздние работы Мишеля Фуко периода «заботы о себе», а также другого мыслителя, специалиста по Античности Пьера Адо (Pierre Hadot) с его концепцией «философии как образа жизни» и «духовных упражнений». Сомнительно звучащий сейчас термин «духовный» Адо рассматривает во вполне материалистическом плане. «Духовные» практики относятся ко всей сфере субъективности в ее современном понимании: интеллекту, аффектам, воле, желанию, телу, общению людей[27]. Как последовательно показывает Адо, античная философия – это не только дискурс, «теория», но и особая субъективирующая практика, образ, форма жизни.

С работами Пьера Адо Фуко находился в диалоге в последние годы своей жизни. Обычно поздний период работы Фуко, в отличие от крайне популярного сейчас теоретизирования о «биополитике», привлекает мало внимания в исследованиях современных политических проблем. Более того, поздние идеи Фуко о «практиках себя», скорее, рискуют быть интерпретированными справа, в духе усложненного либерального индивидуализма, или, хуже того, быть присвоены консервативными искателями «духовности». Они иногда воспринимаются едва ли не в духе «резиньяции», примирения с существующим, когда выходом видится сосредоточение на собственной автономии, стоической «автаркии». Или же в этом видят некий «новый дендизм», если отталкиваться от завершающей формулы Фуко о «жизни как произведении искусства».

Важно поставить изыскания Фуко и Адо в политический контекст революционного мышления, и тогда они могут предстать в совершенно новом виде. По сути, в своих лекциях недавно опубликованного курса «Герменевтика субъекта» (1981-82) Фуко дает все ключи к интерпретации его работы «слева». Разумеется, здесь невозможно обсуждать весь комплекс этой сложной проблематики, попытаемся дать лишь основную схему. Что такое «практики себя» по Фуко, или же философские «упражнения», как называет их Пьер Адо? Это вещи весьма конкретные, далекие от абстрактных взлетов спекулятивной мысли. Это некие техники, которые передавались в рамках тех или иных древнегреческих и древнеримских философских школ. Это, например, медитация, установка на постоянное внимание к собственной субъективности, бдительность, контроль над внутренней речью, целенаправленная выработка привычек, письменный самоотчет, сосредоточение на настоящем моменте. Но это также и практики заботы о других, которые невозможны без «заботы о себе», – диалогическое отношение к собеседнику, стремление изменить его позицию в ходе разговора, педагогика и т.д. Субъективация, достигаемая с помощью этих практик, – это некое овладение собой, учреждение и формирование себя как силы, противопоставляемой внешне заданному институционализированному правлению. В своем курсе Фуко дает набросок различения трех моделей субъективации с присущими им техниками и принципами – классическую (платоновскую), эллинистическую и христианскую. Практикуемая эпикурейцами, стоиками и некоторыми другими эллинистическими философскими школами 1-2 в.н.э. модель субъективации является своего рода исключением в историческом континууме. Она была полностью имманентной, т.е. направленной целью субъективации как перманентного формирования собственной жизни в ее конечных пределах.

Революционный момент в «практиках себя» состоит в том, что они открывают путь для радикальной трансформации субъекта, его скачкообразному изменению, обращению, которое древние греки называли «метанойей» (metanoia), т.е. «переменой ума», обращением. Только это изменение, устраненное, начиная с Декарта, в философии Нового времени, как не устает повторять Фуко, открывает субъекту доступ к истине[28]. С другой стороны, есть и обратное действие, которое оказывает истина на субъекта, преображая и «озаряя» его. Если следовать линии незавершенных размышлений позднего Фуко, далекий от нас период Античности отсылает к недавнему прошлому, к революционному опыту 19 и 20 вв. В лекционном курсе «Герменевтика субъекта» можно найти следующее важное и оставшееся неразработанным замечание (привожу его целиком):

«И наконец, не надо забывать о том, что понятие обращения впечатляюще и, можно сказать, драматически внедряется в мышление и практику, в опыт, в политическую жизнь, начиная с 19 века. Когда-нибудь непременно надо будет заняться историей того, что можно назвать революционной субъективностью. И вот что в связи с этим мне кажется интересным, впрочем, это всего лишь гипотеза; я не думаю, что в ходе того, что было названо английской революцией, ни того что называется «Революцией 1789 года» во Франции, имело место что-то такое, что можно было отнести к обращению. Мне кажется, что именно в начале 19 века … в 1830-1840 гг. уж точно, и как раз в связи с этим основополагающим событием, событием историко-мифическим, каковым была для 19 века Французская революция, начинают обретать очертания модели индивидуального и субъективного опыта, которые станут «обращением в революцию». Мне кажется, что нельзя понять, чем была революционная практика на протяжении всего 19 века, нельзя понять, что представлял собой революционер и чем был для него опыт революции, не приняв во внимание понятие, фундаментальную схему «обращения в революцию». Вопрос одновременно в том, чтобы увидеть, как это «обращение», свойственное самой что ни на есть традиционной практике себя, – я бы сказал, самой исторически укорененной и устоявшейся, ибо она восходит к Античности, – каким образом этот элемент технологии себя, каковым является обращение, мог прорасти на новой почве, в новой сфере деятельности – политической, оказавшись необходимо, или, во всяком случае, исключительно связанным с революционным выбором, с революционной практикой. Надо бы также посмотреть, как это понятие «обращение» мало-помалу узаконивалось, затем усваивалось, затем теряло в весе и, наконец, изымалось из употребления в связи с появлением революционных партий. Как революционерами становились уже не в связи с обращением, а по причине членства в революционной партии. Вы хорошо знаете, что теперь, в нашей обыденной жизни, может быть, немного пресной, я хочу сказать, среди наших современников, если и возможно обращение, то только как отказ от революции. Великие уверовавшие наших дней – это те, кто больше не верит в революцию. Ладно, в конце концов, тут надо писать целую историю»[29].

Именно гипотеза об «обращении в революцию» (несмотря на пессимистически звучащее, несущее печать своего времени окончание приведенного нами фрагмента), вместе с разработанным в «Герменевтике субъекта» теоретическим инструментарием, требует обсуждения для того, чтобы прояснить современные модели формирования политической субъективности[30]. Возвращаясь к Марксу, автору диссертации об античных мыслителях Эпикуре и Демокрите, можно допустить, что он переносит древнюю философскую практику формирования субъективности в коллективное измерение. Характерно, что в своей диссертации Маркс подчеркивает значимость «субъективной формы», «духовного носителя философских систем», которая – цитирую его диссертацию – «до сих пор была совершенно забыта из-за их метафизических определений»[31]. Маркс не просто «открыл» измерение праксиса, но заново изобрел его, на иных основаниях. Репертуар индивидуальных «упражнений» и техник субъективации расширяется через политической практики, которая ведет к формированию классовой субъективности и революции как событию, занимающему место прежней «метанойи» индивидуального субъекта.

При этом старая индивидуальная схема субъективации накладывается на новую, коллективную, и позволяет лучше понять ее. Например, если мы сравним революцию с «метанойей», трансформацией субъективности, мы обнаружим много характерных черт. Так, Пьер Адо описывает трансформацию субъекта как идущую в двух направлениях: возвращения к неким базовым основаниям субъективности, тотальности ее истории, и, затем, к ее преобразованию[32]. Эта же черта есть и в коллективном революционном опыте – скачок в прошлое, когда оживает, актуализируется вся предшествующая история угнетения, а затем происходит ломка репрессивного порядка и его решительное преобразование[33].

5. «Материалистическое, антропологическое воодушевление».

Наши предварительные рассуждения можно схематично и грубо подытожить так:(a) вопрос о формировании политической субъективности, способной к общественному преобразованию, является сейчас центральным как политически, так и теоретически; (b) следует заново критически прочитать обращенные к левым стандартные обвинения в «мессианстве», осмысляя практику политического «обращения»; (c) необходимо перенести акцент с объективирующей идентификации революционных сил общества на генеалогию и антропологию способов и практик формирования антикапиталистической субъективности; (d) эта проблема лежит у основания левой традиции политического мышления – в 11-м тезисе Маркс возвращается к философии, понятой как единство теоретического дискурса и практик субъективации, в то же время, изобретая ее занов в измерении коллективной политической практики. В заключение кратко укажем еще на несколько линий развития этой концепции.

(1) Исходя из нее, можно по-другому посмотреть на марксистскую традицию. Так, например, Вальтер Беньямин является крайне важной и неортодоксальной фигурой в марксистской мысли, если брать интересующий нас план практик трансформации субъективности. Несомненно, он, явно или неявно, уделял этим практикам особое значение. Я имею в виду его известную тему «мирских озарений», которую он обрисовал в своем известном эссе о сюрреализме. Беньямин имеет в виду, что сама структура религиозного по своему происхождению опыта «озарения» сохраняется во вполне материалистической практике формирования субъективности, совместно разделяемой сферами философии, политики, искусства[34]. Эти практики, по Беньямину, формируют «материалистическое, антропологическое воодушевление»[35]. Следует изъять эти практики из репрессивных структур религиозности и поставить на службу освободительным политическим целям.

(2) С диагностикой, отталкивающейся от поздних работ Фуко, можно сблизить и в то же время разотождествить теорию Алена Бадью, в которой субъективация происходит вместе с событием истины и поддерживается верностью ей. Если следовать Бадью, субъективация происходит как бы «чудесным», квази-теологическим образом, независимым от практики самой субъективности. Субъект у Бадью, так или иначе, находится в логике объективной «ситуации», и момент практической выработки субъективности теряется. Возможно, это связано с тем, что моделью события и процесса истины для Бадью является недостаточно критически воспринятая христианская парадигма. Между тем, если следовать анализу Фуко и Адо, христианский диспозитив, по сути, «перехватывает» и переинтерпретирует «практики себя» как практики подчинения, а не освобождения, оставляя при этом философии лишь отвлеченно-теоретическую роль[36]. В этом смысле незавершенное теоретизирование позднего Фуко с его отсылками к опыту формирования революционной субъективности, начиная с 19 в., открывает более точную перспективу.

(3) Вопрос в том, как сейчас меняется обрисованная схема субъективации. Удивительно, насколько материал исследования постсоветских общественных движений, на который мы ссылались в начале, совпадает с эффектами формирования субъективности, обнаруженные еще античными стоиками. Преобразование субъекта приводит его к видению мира в универсальной перспективе целого, «тотальности», а также к артикуляции собственной силы и нерушимого бесстрашия, как описывает этот переход Пьер Адо. Очевидно также, что формирование классовой субъективности в наше «время реакции», деполитизации, атомизации коллективов дает сбой. С этим и было связано – разумеется, опосредованно – обращение Фуко к Античности, как проекту переосмысления способов формирования субъективности. Как сегодня можно продолжить эту линию мысли в левой политической перспективе? Можно было бы предположить, что сейчас концепция «множеств» как формы политического выражения дает основание говорить о возникновении нового, «смешанного» способа формирования субъективности. В нем индивидуальное и коллективное измерение субъективации сцепляются как «сингулярность», а место общественной практики занимает «нематериальный труд» как перформативный акт, результат которого заключается в нем самом. Его как раз и можно описать как род «упражнения», соотнесения субъективности с собой. При этом революция, возможно, уступает место «исходу» из существующей капиталистической системы производства и моделирования подчиненной субъективности[37].

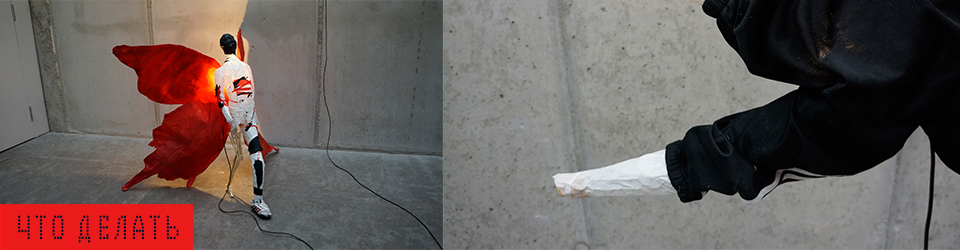

(4) Несомненно, стоит обратиться к исследованию формирования политической субъективности в нашем локальном контексте, при этом обращаясь не только к историческим документам, но и к опыту искусства и литературы. Возможно, образцом политического Bildungsroman, повествования об опыте формирования «революционной субъективности» можно считать, например, роман «Что делать?» Чернышевского, где главный герой Рахметов усердно занимается некими «упражнениями», аскетикой, готовя себя к пути «профессионального революционера». Канонизированный в советское время роман «Мать» Горького показывает переход от этой схемы индивидуальной субъективации к формированию классовой субъективности, через вовлечение в коллективные активистские процессы и практики с их разнообразными формами (дискуссии, демонстрации, агитация, солидарность, самоорганизация и т.д.). В советской культуре этот опыт революционной субъективации, после авангардных экспериментов 20-х гг., полностью переопределяется в сталинской культуре. То, что началась как коллективный и классовый процесс, блокируется индивидуальной субъективацией (Сталин). Таким образом, процесс поворачивается вспять: коллективная «революционная субъективность», берущая начало в 19 веке, возвращается к до-политическому уровню, к эксцессу индивидуальной субъективации («культ личности»).

(5) Наконец, отметим, что в интересующем нас аспекте современный капитализм действует как аппарат десубъективации. В недавней работе «Что такое диспозитив?» Джорджио Агамбен замечает, что современный капитализм с его множественными, все более умножающими «аппаратами захвата» – от новых коммуникативных устройств до техник безопасности и котроля – блокирует сам процесс формирования субъектов. Или, по более нюансированной формулировке Агамбена, он делает субъективацию и десубъективацию неотличимыми. «Современные общества, – пишет Агамбен, – … представляют себя как инертные тела, проходя через массовый процесс десубъективации и не признавая никакой реальной субъективации. Отсюда – закакт политики как таковой, ведь она всегда предполагает существование субъектов (рабочее движение, буржуазия и т.д.), отсюда – триумф «экономии» (oikonomia), так сказать, чистой управленческой деятельности, цель которой – лишь ее умножение»[38].

Здесь можно обратиться и к самому основоположнику анализа капиталистического общества, ведь отчуждение у молодого Маркса – это и есть десубъективация, дисперсия субъективности, когда речь идет о «частичном работнике», работнике фрагментированном. Эксплуатация – это не только извлечение прибавочной стоимости как объективный процесс в капиталистической экономике. Это и истощение производительных сил, «живого труда», самой субъективности как конститутивной, учреждающей силы, что и показывает Маркс в главе «Капитала» о рабочем дне. С другой стороны, если брать сферу «надстройки», очевидно, что капиталистическая культура, ориентированная на развлечение и «релаксацию», подкрепляет и усиливает десубъективирующий эффект. Но проблема не в том, что культурная индустрия создает некие компенсаторные иллюзии, утешительные фантазии, за которыми ничего не стоит (они лишены референтов, т.е., так или иначе, действует на уровне объектов). Капиталистическая культура блокирует само формирование субъективности, подменяя ее новыми медиальными технологиями моделирования восприятия, аффективной сферы и поведения, а также партикулярными «идентичностями» как их продуктами[39]. Все это, в своей совокупности, и есть тотальная десубъективация как аппарат власти, который обеспечивает «объективный», господствующий порядок капитала.

Как мы уже замечали, современная антикапиталистическая субъективность в описанных нами условиях – это скорее результат «отклонения», того или иного негативного процесса. Важно помыслить основания политической субъективации, реактивировать и, возможно, заново изобрести ее практики, чтобы сделать ее учреждающим, систематическим и конститутивным процессом преобразования, то есть «действительным движением, которое уничтожает теперешнее состояние» (Маркс). Нужно признать обращенную в это движение «общую жизнь» активистов, интеллектуалов, художников – пока еще редкую и хрупкую – как воодушевляющее благо, которое не может присвоить никакой аппарат захвата.

[1] Виртуозно проанализировав фигуру «призрака» в работах Маркса, Ж. Деррида в своей известной работе уклоняется от ее определения как «самости, субъекта, персоны, сознания, духа и т.д.» (JacquesDerrida, SpectersofMarx, L., 1993, p.6). Однако, по крайней мере, один «призрак» – из «Манифеста коммунистической партии» – именно в перформативном акте провозглашения или призыва трансформирует или даже производит политические субъективности. Мы имеем в виду, например, исторический резонанс и политическое значение «Манифеста» уже в момент его появления. Т.е. этот «призрак», перформативный акт его заклинания является если не «субъектом», то субъективирующей практикой.

[2]См. мойтекстсанализомэтихпарадоксов «постколониальности»: Alexei Penzin, “Post-Soviet Singularity and Codes of Cultural Translation”, in proceedings to the conference “Cultural Translation: from National to Hybrid” (Riga, LCCA, 2008) https://www.lcca.lv/e-texts/17/

[3] Аналогичный аргумент в свое время был сделан А. Бадью и С. Жижеком по поводу отношений христианства и революционной мысли 19-20 вв. Стоит подчеркнуть, что здесь мы предлагаем скорее набросок анализа практик политического обращения, а не обсуждение теологических дискурсов, которые обрамляют эти практики.

[4] Здесь можно вспомнить концепцию Дэвида Харви о «накоплении капитала через лишение (dispossession)» в неолиберальной экономической системе.

[5] К. Маркс, Ф. Энгельс, Сочинения, М. 1955, т. 1, с. 372.

[6] Там же, с. 373.

[7] Там же.

[8] Там же, с. 374.

[9] Там же, с. 377-378.

[10] Г. Лукач, История и классовое сознание, М., 2003, с. 264.

[11] Так, в коротком тексте, отчасти иронически названном «Резиньяция», Т. Адорно отвечает на критику со стороны студенческого движения, которое упрекало мыслителя в уклонении от политических действий в момент революционных событий 1960-х. В этом тексте он сначала упоминает «ортодоксию в России», которая сделала догматический марксизм частью «инструментальной рациональности», и, симптоматично перенося эту же логику, критикует современный ему западноевропейский «псевдо-активизм» как способ инструментализации философского мышления. См.: TheodorW. Adorno, CriticalModels, N.-Y., 2005, p. 290-291.

[12]См. Herbert Marcuse, An Essay on Liberation, Boston, 1969, pp. 54-56. «Исторически, – пишет Маркузе, – опять наступает эпоха просвещения, которая должна предшествовать материальному изменению, эпоха образования, но это образование превращается в праксис: демонстрации, конфоронтации, восстания».

[13] Иронически, такая композиция почти воспроизводит античные теории души – с ее вегетативной, витальной и интеллектуальной составляющей.

[14]См., например, In Defense of Lost Causes, L., 2008, pp. 423-429.

[15] См. мою критику подобных интерпретаций в статье «Новые социальные субъекты: версия Паоло Вирно», Прогнозис, 2006. №3. – С. 145–165.

[16] Louis Althusser, Essays in Self-Criticism, L., 1976, pp. 94-101.

[17]См. Louis Althusser, Ideology and Ideological State Apparatuses (Notes towards an Investigation) / Lenin and Philosophy and Other Essays, N.-Y., 1971.

[18] В современной «меланхолической» левой мысли это своего рода «потерянный объект», если использовать психоаналитическую терминологию. См. также интересный текст Венди Браун «Сопротивляясь левой меланхолии»: WendyBrown, ResistingLeftMelancholy / Loss. Politics of Mourning, ed. by David L. Eng, David Kazanjian, L., 2003, pp. 459-465.

[19] Интересная попытка переосмыслить «классический» субъект с помощью лакановского психоанализа и обращению к наследию немецкого идеализма была препдпринята С. Жижеком в книге TicklishSubject(1999).

[20]См.: Giorgio Agamben, What is Apparatus? Stanford, 2009.

[21] Alain Badiou, Being and Event, N.-Y., 2005, pp. 391-410.

[22]Ср. далееэтотмоментсвысказываниемМ. Фукооб «обращениивреволюцию».

[23] А. Бадью, Краткий курс метаполитики, М., 2005, с. 45.

[24] См.: AntonioNegri, Insurgencies. ConstituentPowerandModernState, L. 1999.

[25] “…eskömmtdaraufan”, где es – безличное местоимение, «оно».

[26] См., например, краткое резюме дебатов об «анти-философской» направленности мысли Маркса в книге Этьена Балибара «Философия Маркса» (EtienneBalibar, ThePhilosophyofMarx, L., 1995, p. 17). Балибар даже интерпретирует 11 тезис как призыв к «выходу» за пределы философии, который Маркс в свое время не решился предать гласности. С другой стороны, и это отмечает Балибар, все явно не так однозначно: известно, что для Маркса «выход» за пределы философии означает и ее реализацию (т.е. реализацию философской абстракции коммунизма). Поэтому вопрос опять стоит о субъекте этой реализации, и его позиции по отношению к философии. Пролетарий лишен всего, это голая субъективность, подвергаемая эксплуатации как таковая, как наемная рабочая сила. Он может быть не наделен философской формой сознания, но он является философской, предельной фигурой, формой жизни, бытия.

[27] П. Адо, Духовные упражнения и античная философия, М. 2002, с. 19-87.

[28] Ср. например, «…как я должен над собой потрудиться, что сделать, каким стать, чтобы получить доступ к истине?» (М. Фуко, «Герменевтика субъекта», СПб, 2007, с. 215).

[29] М. Фуко, Герменевтика субъекта, СПб, 2007, с. 234-235.

[30] Проект исследования практик субъективации (противопоставляемых различным техникам власти как управления индивидами) оказался не завершенным. Остались свидетельства, что в 1980-е Фуко годы обсуждал проблемы анализа массовых революционных партий с точки зрения дисциплины, управления и техник субъективации. Можно допустить, что в проекте дальнейших исследований Фуко модель «революционной субъективности» могла быть следующей за христианской моделью и рассматриваться как противовес, как контр-власть по отношению к современной власти (дисциплинарной, или, позднее, биополитической).

[31] К. Маркс, Различие между натурфилософией Демокрита и натурфилософией Эпикура / К. Маркс, Ф. Энгельс, Сочинения, М.,1975, т.40, с. 158.

[32] См. П. Адо, Конверсия / Духовные упражнения и античная философия, М. 2002, с. 197-213. Популярным примером этой индивидуальной трансформации является Нео из фильма «Матрица», который сначала «отсоединяется» от Матрицы и возвращается к «грубой реальности», а потом преображается, приобретает «сверхъестественные» способности, которые он употребляет на дело «революции».

[33] Здесь также стоит заметить, что поздний Альтюссер шел к переосмыслению античных философских оснований Маркса, но его путь был связан с «алеаторным материализмом» Демокрита и Эпикура, с онтологией, но не с теорией субъекта. См.: LouisAlthusser, PhilosophyofEncounter, L. 2006.

[34] Эта линия подробно развита нами в статье «В защиту грубой мысли» / Художественный журнал, 2008, № 67-68.

[35] В. Беньямин, Сюрреализм: последняя ментальная фотография европейской интеллигенции / Маски времени, СПб, с. 266.

[36] Так, метанойя превращается в «раскаяние» грешника с его последующим подчинением религиозной догме.

[37] Очень интересная попытка прочтения текстов Маркса как теории производства субъективности представлена в книге JasonRead, TheMicropoliticsofCapital, N.-Y., 2003.

[38]См.: Giorgio Agamben What is Apparatus?, pp. 20-21. В целом, меланхолический взгляд Агамбена, который вдохновляется работами Фуко 1970-х гг., оставляет мало места для того, чтобы теоретически представить себе процесс «контр-субъективности», формирования сильных антикапиталистических субъективностей. Это можно объяснить невниманием к работам «финального» Фуко.

[39] В этой связи характерно, что один из популярных сюжетов современной массовой культуры строится вокруг представления о подмене «настоящих» субъектов-людей киборгами, роботами, пришельцами и т.д.