Девушки падают в снег. Сначала одновременно (общий план: прогалина или поляна в лесу), затем по отдельности (крупный, позволяющий разглядеть их спокойные, словно бы «отлетевшие» лица, усыпанный иголками снег, детали одежды). Они — в разноцветных, разного кроя летних платьях (у всех обнажены рукава), под которыми надеты джинсы, что придает их облику тревожную неопределенность: «приземленность» и вместе с тем, условно скажем, «надломленность». У одной из них на платье в районе сердца пульсирует, расплываясь, вышитое красным бисером пятно; у другой горло перехвачено черной бархоткой-гарротой; у кого-то вывернулся ложный карман, приоткрыв инкрустированную в подол (приклеенную, как переводная картинка), на уровне бедра, фотографию. Падают чуть замедленно, с неотступностью наваждения, в синий снег. На одном из платьев – краешек видимого с изнанки рукописного текста, который не поддается прочтению. «Легкое дыхание»? Дневник Оли Мещерской?

Видеоинсталляция Глюкли отсылает к одноименному рассказу Бунина; правда, по признанию самой художницы, к рассказу она имеет лишь «косвенное и субъективное» отношение[2]. Однако в этих «косвенности» и «субъективности» присутствует нечто парадигматическое, стилеобразующее для всего творчества художницы в целом. Она часто обращается к литературным источникам, прежде всего к русской классике[3], при этом, что характерно, избегает прямых коннотаций или «интерпретации». Скорее тут следует говорить о легком, мимолетном касании смысла литературного произведения — касании, оставляющем этот смысл нетронутым. В силу чего (и это принципиально «слабая» сила), «Легкое дыхание» представляется мне программной работой. Не случайно Глюкля возвращается в ней к сквозному образу гимназистки: с него она начинала свою артистическую карьеру, он стал неотъемлемой частью ее персональной мифологии.[4] В то же время она выходит за рамки этой условной мифологии, позволяя еще и по-новому, иными глазами посмотреть на классическое литературное произведение, увидеть в нем то, что оставалось скрытым, неартикулированным в многочисленных прочтениях, некоторые из которых, как например прочтение Л.С. Выготского, также заслуженно обрели статус классических.

«Иными глазами». В данном случае это означает — с точки зрения женщины. Проблематичная перспектива — в той мере, в какой проблематична сама «женщина» со всеми ее культурными детерминациями. Невозможно обрести «женскую оптику» по желанию, одним махом. Поэтому я буду придерживаться смешанной стратегии, поочередно обращаясь и к «Легкому дыханию» Бунина, и к его видеоверсии, попутно выявляя – и практикуя – проступающую за этой последней тактильную тактику, тактику «касания». Одновременно удерживая в качестве горизонта сводный, — на мой взгляд, подводящий итог очередному этапу исследований — анализ Бунина, предложенный Андреем Щербенком в его новейшем исследовании механизмов конструирования истории русской литературы.[5]

***

В начале 1990-х, в период творчества Глюкли, ознаменованный созданием «Ширм», фигура «гимназистки» ностальгически, не без налета (само)иронии, отсылала к «потерянному раю» Серебряного века, чей утонченный эротизм, декадентский шик и трансгрессивная театральность вновь обрели, — никогда, впрочем, полностью ее не теряя, — привлекательность для петербургской богемы, очутившейся после демонтажа СССР и объявленного (несколько поспешно) «конца идеологий» в ситуации постмодернистской «пустыни изобилия». Если московский концептуализм и приходивший ему на смену постконцептуализм продолжали исследовать руины сталинской цивилизации, разбираясь с травмой тоталитарного прошлого — петербургское искусство, словно бы по контрасту, загоняло эту травму глубоко внутрь, предпочитая задействовать политически «нейтральные», несоветские культурные коды, героически пестуя свою асоциальность и вненаходимость.

«Гимназистка», таким образом, аккумулировала в себе богатую традицию, отмеченную специфическим петербургским эстетизмом. Искусствовед Екатерина Андреева дает этой традиции эффектное определение «героического декаданса», прослеживая преемственность между Серебряным веком, «советскими декадентами» Д. Хармсом, А. Введенским, К. Вагиновым и такими художниками 1980-х годов, как Тимур Новиков, Олег Котельников и Георгий Гурьянов[6]. В таком контексте убедительно звучит и ее героико-игровая версия «гимназисток» Глюкли и Цапли, наследующих, стало быть, уже не только Серебряному веку, но и неоклассицизму возглавлявшейся Тимуром Новиковым «Новой академии изящных искусств»:

Гимназистки – это неизвестные юные особы, продолжающие жизненный подвиг самих художниц, которые именно с гимназистками, то есть с отчаянными благодаря своей невинности барышнями, отождествили себя в начале своей карьеры; теперь гимназистки выполняют роль ассистенток в акциях ФНО[7], они бесперебойно рекрутируются из богатых запасов нашего города и тем самым доказывают живую связь творчества ФНО с петербургской культурой[8].

Между тем за ширмой культурной мифологии декаданса с характерными для него травестией и карнавальностью[9], в «гимназистке» обнаруживается амбивалентность еще и иного рода, о чем деликатно напоминает эвфемизм «отчаянная благодаря своей невинности барышня». В самом деле, как еще говорить об «этом» (то есть о сексуальном), если не вскользь, с известной толикой юмора, культивируемого и самими художницами? Но мы нарушим это табу, отважившись на рискованный, ибо гендерно окрашенный, эвфеминизм, не покушаясь вместе с тем на полное медицинское освидетельствование данной проблемы, связанной, если приглядеться, с неопределенным, «подвешенным» поло-ролевым, социальным статусом «гимназистки», — производным, в свою очередь, от практически, казалось бы, бесполезного, но символически бесценного признака. В слове «гимназистка» отзывается – хотя этимологически и не имеющее отношение к гимназии — слово «гимен» («девственная плева» по-гречески, откуда и бог брачных уз Гименей). Пожалуй, это не только паронимическая аттракция: мотив гимена актуализируется используемыми в перформансах Глюкли ширмами, также исполняющими роль мембраны, отделяющей и одновременно соединяющей одно пространство с другим, причем оба эти пространства имеют семантику интимных. Знаменательно, что именно этот колеблющийся признак, составляющий сущностную двусмысленность «гимназистки», конституирует «рваную» повествовательную структуру «Легкого дыхания» Бунина, где в решающей сцене откровенным образом вербализируется:

– Вы уже не девочка, – многозначительно сказала начальница, втайне начиная раздражаться.

– Да, madame, – просто, почти весело ответила Мещерская.

– Но и не женщина, – еще многозначительнее сказала начальница, и ее матовое лицо слегка заалело. [10]

Едва ли современный читатель на этих словах, по примеру начальницы, зальется краской. Скорее, вслед за Олей Мещерской, отнесется к ним просто, почти весело. Или, как искушенный в риторическом анализе аналитик, фигурально. Поэтому под «рваностью» будем пока иметь в виду прежде всего главную формальную особенность рассказа – многочисленные перестановки фабульных событий в сюжете, впервые проанализированные Л. С. Выготским в посвященной «Легкому дыханию» главе книги «Психология искусства». Прежде чем обратиться к деталям анализа, напомним вкратце фабулу рассказа. Гимназистка Оля Мещерская проживает короткую, но бурную жизнь: она рано взрослеет, теряет невинность с другом своего отца, имеет многочисленные связи и погибает от пули ревнивого казачьего офицера. Бунин, однако, с самого начала нарушает эту линейную последовательность.

Согласно Выготскому, он делает это для того, чтобы «претворить воду в вино», «житейскую историю о беспутной гимназистке» – в легкое дыхание самого бунинского рассказа, его синтаксис; иными словами, чтобы «житейскую муть заставить звенеть и звенеть, как холодный весенний ветер».[11] Щербенок обобщает антитетический (катарсический) метод Выготского следующим образом: «преодоление негативного жизненного материала (“житейской мути”) художественной формой».[12] Однако Щербенка в куда большей степени интересует связь между «словом» и «жизнью» в рассказе — связь, которую он, ссылаясь на Пола де Мана, считает нужным назвать фигуральной, а не субстанциальной или символической, как полагали его предшественники, Л. Выготский и полемизировавшие с ним О. Сливицкая и А. Жолковский – все они, по убеждению автора, игнорируют тот факт, что «жизнь в бунинском рассказе относится к слову так же, как фигуральное значение слова в тропе относится к его буквальному значению».[13] Под тропом здесь имеется в виду «легкое дыхание» Оли Мещерской: «Физическое “легкое дыхание” из [прочитанной девушками] книги становится сквозной метафорой Олиного существования, очертания колена из книги соответствуют не форме Олиных ног, а вольности ее движений, а “длиннее обыкновенного” руки – повторяющемуся сюжетному ходу».[14] Предлагая такое прочтение, надо думать, Щербенок преодолевает более ранние прочтения, направляясь дальше, к интерпретации рассказа «Господин из Сан-Франциско».

Не ставя под сомнение этот глубоко обоснованный марш-бросок, хочется все же немного помедлить — вместе с Выготским. От исторической эпохи, в которую происходит действие рассказа (написанного в 1916 году), его отделяла меньшая временная дистанция. Возможно, еще и поэтому он чувствительнее к тому «ужасному, что соединено теперь с именем Оли Мещерской».

Сцена решающего разговора гимназистки с начальницей («ошеломляющего признания») формально, действительно, укладывается в знаменитую схему композиционных перестановок, вычерченную в «Психологии искусства»; более того, в сжатом, сконцентрированном виде она заключает в себе те же бифуркации, ретардации, сдвиги, которые исследователь проследил на уровне отдельных ключевых бунинских фраз. После слов «но и не женщина» начальница пускается в разговор о неподобающим юной девушке прическе, дорогих гребнях и туфельках в двадцать рублей. И только после этого вновь возвращается к занимающему нас здесь гимену:

Но, повторяю вам, вы совершенно упускаете из виду, что вы пока только гимназистка.

И тут Мещерская, не теряя простоты и спокойствия, вдруг вежливо перебила ее:

– Простите, madame, вы ошибаетесь: я женщина. И виноват в этом – знаете кто? Друг и сосед папы, а ваш брат Алексей Михайлович Малютин. Это случилось прошлым летом в деревне…[15]

Выготский совершенно справедливо отмечает:

…ошеломляющее признание сообщено как маленькая деталь разговора о туфельках и о прическе; и самая эта обстоятельность – «друг и сосед папы, а ваш брат, Алексей Михайлович Малютин», – конечно, не имеет другого значения, как погасить, уничтожить ошеломленность и невероятность этого признания[16].

Из виду Выготский – а вслед за ним и все прочтения «Легкого дыхания», которые рассматривает Щербенок, включая и его собственное, «деконструктивистское», –упускает то, что лежит, казалось бы, на поверхности, а именно логику полового различия, захватывающую в том числе и элементарные структуры родства, определяющие расстановку (иерархию) мужских и женских персонажей в рассказе. Не случайно Алексей Михайлович Малютин, сделавший Олю Мещерскую женщиной, является другом и соседом ее отца и одновременно – братом ее начальницы, и точно так же неслучайно упоминается в рассказе и брат классной дамы, которая приходит на могилу Мещерской — «бедный и ничем не замечательный прапорщик»: оба они – мужчины, и оба относятся к старшему поколению – поколению родителей и учителей Оли. Сама классная дама – «немолодая девушка», то есть, переводя на более современный язык, старая дева. Поклонник Мещерской гимназист Шеншин, казачий офицер, застреливший ее на платформе вокзала, «молодой царь, во весь рост написанный среди какой-то блистательной залы», на которого Мещерская смотрит во время разговора с начальницей; сама начальница, «моложавая, но седая», сидящая с вязаньем под портретом императора — все эти силовые линии властно стягиваются в одну вышестоящую инстанцию, остающуюся «за кадром» и представленную лишь частично, своими функциями и полномочиями: отцовскую.[17]

В финале Бунин однозначно указывает именно на эту инициирующую инстанцию:

– Я в одной папиной книге, – у него много старинных, смешных книг, – прочла, какая красота должна быть у женщин… Там, понимаешь, столько насказано, что всего не упомнишь: ну, конечно, черные, кипящие смолой глаза <…> нежно играющий румянец, тонкий стан, длиннее обыкновенного руки – понимаешь, длиннее обыкновенного! – маленькая ножка, в меру большая грудь, правильно округленная икра, колена цвета раковины, покатые плечи – я многое почти наизусть выучила, так все это верно! – но главное, знаешь ли что? – Легкое дыхание![18]

От своего отца Оля Мещерская наследует вместе с фамилией и образ женщины, «какой она должна быть», вплоть до «легкого дыхания», — каковое, чтобы стать тропом, уже должно быть включено в символическую цепочку, замкнутую наотца (или его заместителя: друга или соседа), на отцовское знание-книгу, которое дочь выучивает наизусть. В имени героини безукоризненный слух Бунина соединил «пещеру» (платоновскую «утробу») с «мерцанием» и «мщением», от которых рукой подать до «смерти».[19] В плане повествования эта связь предстает как реализация заглавной метафоры «легкое дыхание», контаминированной сходными идиомами – «легкое поведение» и «легкая смерть», чье метонимическое триединство и складывается в трагический удел героини.

На глубинном уровне удел этот обусловлен тем, что Леви-Стросс описал как элементарные структуры родства, в которых женщина, воплощающая собой, в противоположность порядку природному, порядок культурный, служит таким же предметом обмена, как речь, первичный предмет обмена. Отталкиваясь от антропологических данных, полученных Леви-Строссом, Жак Лакан назвал этот вторичный, «культурный» обмен символическим порядком. Институт брака, в свою очередь, является производным от этого последнего, он центрирован на фигуре отца (или старшего брата), что объясняет асимметричное положение женщины даже в современном обществе, далеко, казалось бы, ушедшем от первобытных племен:

Тот факт, что женщина вовлечена в порядок обмена в качестве предмета, сообщает ее положению принципиально – я бы сказал, безвыходно – конфликтный характер: символический порядок буквально подчиняет ее себе, ее трансцендирует. [20]

Вот почему женщины, согласно Лакану, не существует. Точнее, она существует лишь как симптом мужчины. Она не существует, потому что структурно является не субъектом, а объектом: предметом обмена, циркулирующим между линиями потомства, линиями принципиально мужскими.[21]

***

К «Легкому дыханию» Глюкли все это имеет вроде бы сугубо косвенное отношение. От рассказа она оставляет лишь неуловимое, неопределимое «легкое дыхание» – «воздушную», одухотворенную метафору «саму по себе».

Девушки падают в снег, в лесу (еще одна «блуждающая» метафора неопределенности и испытаний[22]), переживая «маленькую (театральную) смерть», как бы заговаривая, заклиная ее. Смерть становится благодаря этому ритуалу прирученной, нестрашной. И нестерпимо прекрасной. Как обморок (обморок страсти). Как свободное падение – в свободу, когда скользишь по наклонной плоскости аффекта в экран воображаемого, в окно — туда, где реализуется скрытое, подлинное (подлинное?) желание уже не девочки — еще не женщины: падение? «маленькая (прекрасная) смерть»?

От чего освобождает эта смерть персонажей перформанса Глюкли? От комнаты-тюрьмы с голубыми мещанскими обоями по стенам, в которой демонстрируется видеодокументация перформанса? От невыносимой двусмысленности своего положения в этой, да и любой другой, комнате? От необходимости участия в мужском обмене, от гимена-Гименея?

Комментарий художницы – «Мы должны делать каждый день все надлежащие дела, но не забывать о главном: о легком дыханье»[23] – не дает однозначного ответа. Скорее, опять-таки, фигурально «подвешивает» ее комментарий в неразрешимости, превращает в апорию, удваивая символический потенциал заглавной метафоры. Эта метафора — несводимо мужская, учитывая, что художница по цепочке тоже позаимствовала ее у культурного «отца», писателя Бунина. Отсюда, и отсюда тоже, завораживающий, мучительно-тревожный ауратизм, окутывающий эту работу.[24]

Начинающую там, где обрывается «Легкое дыхание» (и «легкое дыхание»): в этом облачном небе, в этом холодном весеннем ветре.

В «пневматологическом»[25] шедевре Бунина, в гибельной траектории Оли Мещерской, переходящей от одного мужчины к другому, не могущей (это не в ее силах), не успевающей остановиться, социализироваться в браке – то есть стать законной супругой, взять фамилию мужа и родить детей, что вывело бы ее как сексуальный объект из цепочки обмена, – контрастно противостоят две другие женские фигуры, при этом — подчеркнуто статичные. Это начальница, сидящая с вязаньем под портретом царя, и посещающая могилу Мещерской классная дама, старая дева, «живущая какой-нибудь выдумкой, заменяющей ей действительную жизнь».[26] Первая репрезентирует верховную власть, «идентифицирует себя с фаллосом», как сказал бы Лакан; вторая выпадает из символического регистра, замыкаясь в собственном воображаемом. Это — две вакантных «тупиковых» позиции, уготованных «гимназистке» патриархальным обществом, которое к 1916 году – моменту написания рассказа[27] — находилось уже в процессе распада. В этом обществе и субъекты в погонах пребывают, соответственно, не в лучшем положении (бедный прапорщик, брат классной дамы, погиб под Мукденом; казачий офицер, застреливший Мещерскую, пошел под суд).

Здесь, в этой точке, мы наконец вплотную приближаемся к женской оптике:

Да, дорогой друг, это про страсть. Но и про возможность освобождения от нее. Мы падаем в снег, потому что есть желание прикоснуться к холодному, к отстранению от самого себя (что не означает марксовского отчуждения), к возможности увидеть себя со стороны, а значит, понять, что, собственно с тобой происходит. Потому что, даже находясь в комнатке-тюрьме, где ты заключен в рамки своей плоти и социальных предписаний, ты в окно можешь увидеть некий призрак свободы. Только свободу, т.е. «легкое дыханье», все осуществляют по-разному, нет никаких предписаний, надо пробовать все, что можно, повинуясь внутреннему голосу и глазу[28].

* * *

После первых же выставок и перформансов ФНО стала ассоциироваться в петербургской (и не только) художественной среде с «женским» искусством.[29] Характерно в этом плане высказывание искусствоведа и художницы Марины Колдобской: «В работах Глюкли и Цапли – чисто женская страсть к вещам, заменяющим людей. Вещь как тело, не разберешь, свое или чужое. Тело как вещь, тело в ожидании использования, в ожидании травмы, душа в ожидании предательства, любовь в ожидании разлуки, слезы грезы и прочая девичья чепуха… Парад ущербного и любящего праха среди гудящих голосов, светящихся миражей и гуляющих монстров, в каждом из которых мы узнаем себя».[30] Сами «подруги» скептически относились к подобному «ущербному» ярлыку, что неудивительно: в середине 1990-х годов в России феминизм воспринимался, да и сейчас во многом воспринимается, как нечто агрессивно-примитивное; о нем знали (впрочем, и сегодня знают) понаслышке, главные теоретические труды западных феминисток не были переведены. Патриархальное постсоветское общество с превеликой неохотой признавало очевидные вещи, прежде всего – собственные патриархальные устои и ценности, чье господство считается чем-то само собой разумеющимся. Силовая мужская точка зрения, чтобы не сказать — мужской шовинизм, — доминировала и на арт-сцене, принуждая женщин-художниц, критиков, кураторов перенимать (сознательно или бессознательно) мужскую логику, самоутверждаться с позиций силы.

Однако в последние годы наметился перелом — если не в обществе в целом, то в сознании отдельных его представительниц. По крайней мере, в сознании Глюкли и Цапли, свидетельством чему можно считать их «Манифест»[31], взывающий к таким «женским» категориям, как «слабость», «живое чувство», «сострадание», «помощь» и даже «страх»: «Нам нужны не назидательные социальные проекты, а желание помочь человеку перестать бояться самого себя».[32] Важный образ «Манифеста» – «ребенок в каждом из нас», на защиту которого встает искусство-сострадание, искусство-действие.

«Ребенок в каждом из нас». Это значит: «слабость в каждом из нас» и даже «девушка в каждом из нас». «Гимназистка в каждом из нас». Я пишу это, думая о платьях-гименах Глюкли, этих коконах, покрытых стигматами вынесенных наружу кровеносных систем, маточных и фаллопиев труб, сердечных желудочков и других внутренних органов; о платьях-робах и платьях-хитонах, плачущих, как младенцы, или говорящих голосами узников страсти всех возрастов, несчастных в любви; околоплодных мантиях с пучками волос в прозрачных карманах, словно бы покрытых пятнами от месячных или от спермы. Платья, исписанные жалкими признаниями, выведенными старательным девическим подчерком, с ошибками, с графоманскими постыдными стихами. Платья, покрытые всем тем, что принято надлежащим образом прятать, если хочешь стать взрослой, то есть войти в мир культуры, мир строгих правил и ценностей, мужской мир, — в котором

Только Другой может сказать тебе твое время.

Твое время зависит от Другого или от зеркала.

(«Горловые часы»)

…Мы все время подвергаемся насилию со стороны общества и своих собственных

фобий. Это картина муки проживания, которой не избегнет не один человек, если он хочет реального проживания, а не стерильного отношения к действительности и холодного отчуждения.

(«Платье в кровавых пятнах»).

…Стоит ли повторяться, что наша хрупкость и уязвимость, ребенок внутри нас,

наша нежность и открытость миру, наши сны и фантазии никому не нужны и не востребуются обществом, в отличие от человека-робота и человека-машины ,которые востребуются с удовольствием.

(«Маленькие детские платья») [33]

***

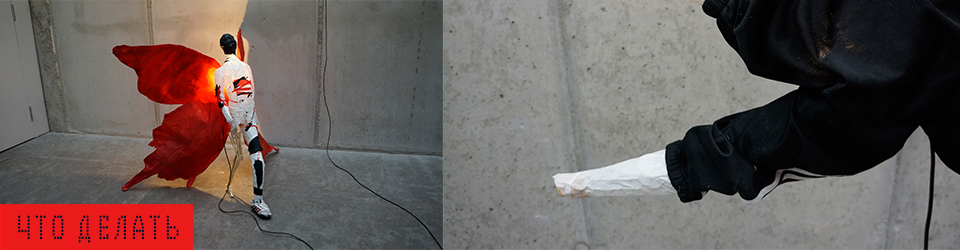

Сегодня в проекте Фабрики Найденных Одежд участвуют «девушки», а не «гимназистки»: ассоциация юных помощниц перформанс-дуэта с Серебряным веком в какой-то момент утратила смысл, перестала быть релевантной. Изменилась система эстетических координат, потребовав появления более универсального персонажа, не отягощенного шлейфом историко-культурных ассоциаций. В этот момент в творчестве Глюкли и Цапли появились «Белые». Белые – это художницы, одетые в костюмы химической защиты, благодаря которым они могут осуществлять коммуникацию свободнее, чем обычно, выскальзывая из социально детерминированных кодов поведения: «Ведь надевая костюм Белого, мы не Оля и не Наташа, не женщина и не мужчина, – мы некие сущности, которые призваны проявить пространство, выявить то, что в нем скрыто». Впервые Белые появляются в Шотландии (StreetLevelFestival, Glasgow, 1998), возникая в пабах, на улице, в гостях, cсерьезной торжественной невозмутимостью «проявляя пространство». Затем, на видеофестивале в Хорватии (NoviSad, 1999), они приглашают местного нищего с улицы отобедать с ними в галерее на открытии вернисажа. Эта акция зафиксировала важный сдвиг в творческом самоопределении ФНО: от аутичности, болезненного петербургского эстетизма, они сделали шаг навстречу прямому контакту с реальностью. Cтех пор Белые ведут себя иначе: они кормят уборщиц, проводят сеансы психоанализа. Перформансы ФНО также претерпевают структурные изменения: моряки, чеканя шаг, несут белые платья по городу; водолазы в устрашающем рабочем снаряжении или лощеные бизнесмены взаимодействуют (танцуют, примеряют, обнюхивают…) с детской одеждой в публичном пространстве, не боясь показаться непристойными или смешными («Триумф хрупкости», 2002).

Похожую трансформацию можно проследит и в платьях-объектах Глюкли. Начав с немых коконов-мантий, постепенно она стала наделять их голосами людей, рассказывающих подлинные истории. Произошло движение в сторону одежды с комментариями, визуальными (текст) и звуковыми (аудиозапись). Так родились платья-манифесты, платья-диагнозы, раскрывающие внутреннюю сущность своих потенциальных обладателей.

Все эти стратегические линии – прямой контакт с реальностью, практики арт-терапии, игровой психоанализ, создание особого пространства на границе искусства и социального жеста, вовлечение в свою деятельность людей самых прозаических профессий – соединились в последнем начинании Глюкли, «Магазине утопической одежды», который открылся в Петербурге на Пушкинской, 10 в 2003 году. Главными действующими лицами этого коллективного проекта стали девушки, одновременно выступавшие в качестве моделей, учениц и fashion-дизайнеров. Они приносили в Магазин платья и артефакты собственноручной выделки и общались с посетителями не как продавщицы, а как «сестры милосердия», подбирающие одежду, как подбирают раненых с поля боя. В этих же платьях, диагностирующих их собственные симптомы и раны, они участвовали в съемках «Легкого дыхания». [34]

***

В маленьких детских платьях Глюкли, подвешенных ли к потолку, забранных ли в стеклянный саркофаг, равно как и в перформансах ФНО, балансирующих на грани между сеансом групповой психотерапии и магическим ритуалом, обращаясь к нашему коллективному бессознательному, к детским секретам, грезам, ночным страхам и сновидениям, посредником-медиумом неизменно выступает – в различных обличиях и под разными именами – один и тот же концептуальный персонаж, одна и та же возвышенная над половыми различиями фигура. Род странного существа с «ребенком внутри», с сублимированной генитальностью. Средний род, о котором, дабы не осквернить его «сильной» интерпретацией, можно говорить и в комическом, самопародийном ключе, как о чем-то «среднем между ангелами и мешками с картошкой».[35] Но можно и так, как это делает французская теоретик феминизма Люс Иригарей, переосмысляющая западную (монотеистическую) традицию под знаком полового различия с его предельной, «падшей» материальностью, воплощенной в слизистых оболочках, порах и коже:

Ангелы, скорые вестники, благодаря этой скорописи проницающие любые преграды, ангелы сообщают путь между оболочкой Бога и оболочкой мира, микро- и макрокосмом. Они объявляют, что этот путь доступен телу человека-мужчины. И, более того, женщины. Они – прообразы, провозвестники иного воплощения, иного пришествия тела. Несводимые к философии, богословию, морали, ангелы выступают как посланцы этики, вызывающей к жизни искусство – скульптуру, живопись, музыку, – которое не говорит и не может сказать ничего, кроме действия, их (ангелов) представляющего.[36]

Глюкля, Цапля и их «девушки» сообщают этот путь, делают его доступным нашему телу. Неудивительно, что их артистическая деятельность все активнее вмешивается в повседневную «низкую» реальность, обретая подчеркнутый социальный пафос и легко проницая границы между внешним и внутренним, материальным и нематериальным, литературой и визуальными искусствами, мужским и женским. Ибо, может статься,

сексуальная, плотская этика потребовала бы явления ангела и плоти в (одном) месте. Построить или перестроить мир. От малого до великого, от личного до политического – порождение любви между полами еще только в становлении. Мир надо создать или пересоздать так, чтобы мужчина и женщина могли (заново или наконец) сосуществовать, встречаться и иной раз находиться вместе – в одном месте.[37]

Другое имя этого «места» – не менее парадоксальное «вечно женственное», постоянно возобновляющая себя невинность, как ее понимал Эммануэль Левинас, феноменологии эроса которого Иригарей посвящает заключительную главу своей книги.

Любимая, ощущаемая, но в своей наготе остающаяся незапятнанной, по ту сторону объекта, лица и, следовательно, по ту сторону сущего, пребывает в чистоте. Женское, по сути своей одновременно и доступное насилию и неподвластное ему, “Вечно Женственное” – это девственность, или постоянно возобновляющая себя невинность, которая остается нетронутой даже в объятиях сладострастия в настоящем – будущем. Это не свобода в борьбе с поработителем, протестующая против своего овеществления и объективации: это – хрупкость на грани небытия, небытия, где пребывает не только то, что угасает и чего уже нет, но и то, чего ещенет. Непорочность остается неприкосновенной, умирая без убийства, обессиленная, укрываясь в собственном будущем, которое находится по ту сторону возможного, доступного предвидению[38].

Место; экран. Легкое дыхание, сочетающее тело и плоть, материальное и воображаемое, личное и политическое; цвет – и не оскверненная им, остающаяся девственной белизна.